|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

|

|

昨年はε160とカメラ6Dとの写野で撮影をしましたが、1年が過ぎると撮影する対象が少なくなってしまいました。一昨年まで使っていたR200SSとAPS-Cの組み合わせの写野は狙いたい星雲をクローズアップでき,大きな星雲の一部を切り取れたりとF4の明るさの助けもあり、楽しく撮影、画像処理ができた思いがありました。

このイプシロンは、一番の初期の設計であり、焦点距離が割と長く一番F値の暗いイプシロンを手に入れた理由なのです。

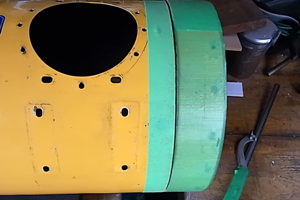

このイプシロンは落札前からいくつか気になることがありました。後期型でスパイダーは羽根状でいいのですが、トップのリングや接眼部に補強のためと思われる追加ねじが多いこと、斜鏡曇り止めと思われるヒーターの改造がされていること、鏡筒に傷が多いことなど、気になることがあったものの滅多に出ない商品なので奮発しました。 |

|

|

イプシロンが届いた時の現状は。

・鏡は2点ほどカビの様なものがしつこくついていること、斜鏡の一部に欠けがありましたが、状態はいいです。

・デカイ!ナガイ! まず、そう思いました。比べてしまった対象はε160とR200SSです。

重いことはわかっていたのですが、主鏡とセル・接眼部そして鏡筒バンドがずっしりきます。

それから、焦点距離が800mmなのに全長は900mmを超えます。

・鏡筒、バンド、リングなどの傷は多い!

それだけしっかり使われてきた勲章なのですが、新たに使う身になると綺麗にしてやりたくなります。

・ドローチューブの送り出しが鈍く、重い。

こんな現状ですので、改造と言うより「レストア」することにしました。 |

|

| |

|

|

|

スパイダーとトップリング |

|

|

|

|

|

|

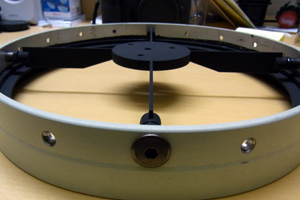

この部分は改造になるのですが、新しい設計のイプシロン180や130のようにトップリングに直接スパイダーを取り付けることにしました。

この改造にはスパイダーを張るためのM10の細目の皿ねじにM6のねじが切っているものが必要でした。もちろん売っているものではありませんから、値段がかかりそうな特注での入手はあきらめました。このねじの代わりに木工用のジョイントナットを使うことにしてロックナットの位置を変更しました。

この改造の山場は4カ所の穴開けです。これで、スパイダーの張り具合が決まります。伸びない粘着テープをリングに一周させ、それを剥がし、半分にまた半分に折り印をつけてもう一度貼り直して位置を決めました。 |

|

| |

|

トップリングにスパイダーをつける目的の一つは上の写真のようにスパイダーの直行を見たかったことです。細くて鋭い光条は魅力です。スパイダーのマスクを作ることなく、厚さ2mmのまま位置決めをします。

また、トップ部の遮光環も発砲塩ビ板を使って取り付けました。

もう一つの目的は鏡筒長を短くするためです。右の写真のように斜鏡の位置を配慮して50mmほどこつこつと金のこで切りました。なんせ、相手は鉄です。かなり手強かったですよ。 |

|

|

|

|

|

|

主鏡セル部 |

|

|

|

|

|

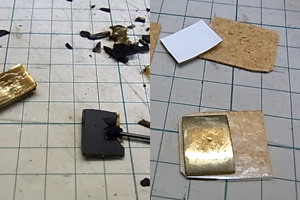

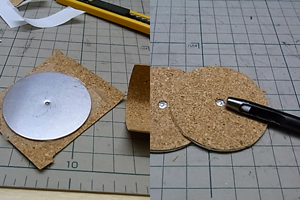

左の写真は主鏡を横からサポートする真鍮板です。ε200では6カ所からサポートされています。しかし、鏡と触れるゴム部分はかなり硬化しており、 ぼろぼろ欠けていく状態でした。

今回、主鏡を逆さにして調節するフローテーションへの変更を考えているので、サポートするコルクの部分の丈をアクリル板で裏打ちをして長く伸ばしました。実は、分解するときに6カ所中2カ所が押さえねじから浮いて外れている状態でした。 |

|

|

|

ノーマルの主鏡の裏側のサポート状態は、紙+ビニル+ゴム+ビニル+紙+ゴム+厚ゴム板 の計4mmの厚さがありました。この部分の劣化はあまり見当たりませんでした。

右の部品は円形のアルミ板2mmのセンターにセンターポンチを使ってへこみを作ります。この部分がセルからのねじの支えになります。鏡部は1mmのコルクを貼り、ポンチで膨らんだ部分をくり抜き逃げを作りました。

この3枚を3点フローテーション部に使います。 |

|

|

| |

|

|

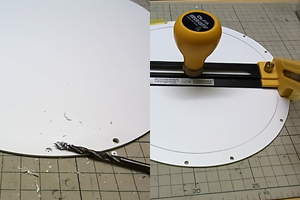

主鏡前の遮光環の製作です。

材料はいつもの発泡塩ビ板なので加工は簡単なのですが、重い主鏡を前側から支えるには役不足です。押さえ用の金属部品6個はそのまま使うことにしました。できれば、アルミか真鍮で遮光環を作りたいところです。

ちょっとしたコツですが、貫通していない穴の位置決めは結構難しく、一旦セットスクリューねじを少し頭を出した状態で12カ所に入れ、塩ビ板を上から少し力を加えて凹ましました。これで正確な位置決めはできるのですが、タカハシとはいえすべての穴が均等な寸法は出ていません。位置合わせマークが必要です。 |

|

| |

|

主鏡セルの裏の穴を使い、外気温との順応のためのファンを取り付けます。ε200の穴は大きいので80mmの薄型ファンを使うことにしました。

まずは、ファンの台座を二段重ねで作り、つや消し塗装をしました。

ファンの電源端子は4つの固定ねじの1つを利用します。配線はプラスとマイナスだけですから、センサー用?は根元からカットします。

風向は前から乾燥空気を送るため、中から外に出す方向にしました。 |

|

|

| |

|

|

できあがった主鏡セルの状態です。

セルを保持するリングの下側の丈がε160に比べると長く、主鏡調整親子ねじは出っ張ることはありません。

それから、主鏡セルの固定ねじを3点追加しました。このねじは結構安心感が増すのですが、主鏡調節のときに緩めることをよく忘れます。 |

|

|

|

|

|

接眼部と補正レンズ |

|

|

|

|

|

|

まずは、接眼部を鏡筒から外してみると、重い。でかい。

ドロチューブ内にはM78がねじ切りされています。ε160と違うところはカメラ回転はドローチューブの内部を回転させ銀色の2本の支持棒を使ってロックする仕組みです。ロックをかけたときにカメラが少し回転する気がします。

ラック&ピニオンの動きはいたって悪い状態です。完全に分解をして清掃と調整だけでスムーズになりそうです。

分解をした画像は撮影していませんが、接眼枠とドローチューブの擦り合わせのグリスは劣化しており、拭き取ると縦傷も2本確認できました。

ドローチューブはかなり重いですね。チューブの擦り合わせ部分には傷もなくこのまま洗浄しました。枠の擦り合わせ部分は1000番の紙やすりで丁寧に段差をなくしました。 |

|

| |

|

調整

・ピニオンシャフトを取り付ける前にドローチューブのあたり調整ですが、タカハシの場合調整ねじ(左写真のピントクランプ上下)は樹脂でこれでもかと言わんばかりに固定されています。シリコングリスを塗って当たり具合を見るため縦に置くとドローチューブが気持ちよく落ちていくのですが、奥側に少しがたを感じる手応えがありました。対応としては本来クランプ下のねじで調整すべきでが、もう一つ下の樹脂プレートを保持するねじで調整しました。

・ラック&ピニオンの調整は右写真の2本のねじで真鍮プレイとを押さえ込んでシャフトに圧をかけますが、この調整が微妙だし緩みやすいですね。ε160の構造も同じなのですが、ただ、ε200はプレートの両側のねじ穴がバカ穴です。ですので、隙間にナットを入れてロックする機能を付けました。

|

|

|

|

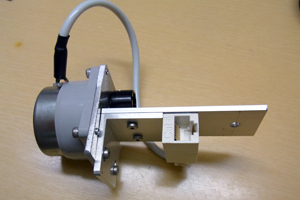

長年お世話になっている、野村さん作の電動フォーカサーのためのモーター部分を作成しました。もうこれで4個目を作ることになりました。

プロクソンの卓上ドリルを買っているので、穴開けはもちろん、簡単なフライス機能もあるので小判型の穴開けもできます。これで、微調整も簡単になりました。

今回の固定方法はピニオンカバーのねじ一カ所でおこなうことにしました。少し不安もあります。 |

|

|

| |

|

|

乾燥空気用の吹き出し口です。

元オーナーが補強のために開けてあった穴を使い、M4のインサートナットを打ち込みました。

ニップルは内径に3mmほどのチューブをシリコンで固定をしました。

この部分から斜鏡に乾燥空気を吹き付けるつもりです。どの程度の風量になるかはエアポンプ次第ですが、曇り止め効果は期待できます。

|

|

| |

|

補正レンズ

写真左から、ε200用補正レンズ・ε160.130用デジタル対応新補正レンズ・M78からM60への変換リング。

ε200用の補正レンズの大きさがわかるでしょうか。それに4枚玉ですので重さもかなりのものです。

ネットで調べると

「こさいの星空」http://starlit-kosai.cocolog-wbs.com/blog/の貴重な情報を元に160用の補正レンズを使うことにしました。ただ、バックフォーカスはそのままで使えるのか?この接続状態でピントは出るのか?まだまだ、先はありそうです。 |

|

|

| |

|

|

接眼部のできあがり状態です。

取り付けは既存の4点と中央部の左右2点でおこないます。中央部2点には1mmほどのゴムを挟み浮かせ、既存4点ねじとその隣に新たに開けた押さえねじで台座の調整をします。

こんなに大きな接眼部は見るのが初めてで、今も感動しています。 |

|

|

|

|

|

遮光環の作成 |

|

|

|

|

|

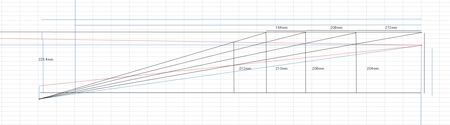

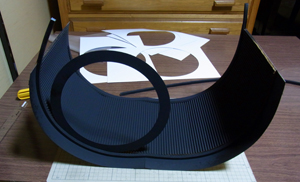

鏡筒内の迷光防止のために遮光環を入れることにしました。

まずは、西条善弘さん著「天体望遠鏡ガイド」を参考にExcelで図面を書き、遮光環の内径と配置位置を決めました。ただ、ニュートンとは違い計算に自信がありません。 |

|

| |

|

|

使った材料は白表紙と段ボールと隙間クッションテープです。発泡塩ビを使うとしっかりするのですが、かなり費用がかさみます。それと、段ボールの吸湿性はバカになりませんから主鏡の曇り止め効果も期待が持てます。

下の写真のように差し込み式で作成を進めました。差し込み式は採寸や工作がしやすい利点があります。また、修理も簡単にできます。

今回作成するにあたって思ったことは、鏡筒って思ったほど真円でないということです。サークルカッターで切った遮光環が歪んで収まってしまうのです。

|

|

| |

|

対策として小さめに切った遮光環をのり付けするのではなく、挟み込んで動くようにして固定することにしました。

段ボール+隙間クッション+遮光環+段ボールを繰り返し木工ボンドで貼り合わせていきました。

サイズを決め切るときは上の写真のように開いてカットし、貼り合わせるときは筒に差し込んだ状態で接着するとしわが寄らず綺麗に貼り合わせることができました。

今回の塗装は水性のつや消しスプレーを使いました。吸湿性を考えて水性にしました。 |

|

|

|

|

|

|

塗装の補修と組み立て |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2015年5月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|