|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

|

撮影用PCはHPのnx4300を2005年に購入し、使っていました。

このPCは12.1インチワイド画面で外部電源が12Vでも作動をします。撮影用のPCとしてはそう処理能力が必要でないため、まだまだ使えるのですが、2Aの消費電力は大きくバッテリー駆動ではとても一晩は持ちません。

また、最近のPCは速い無線LANを内蔵しているためUSBデバイスサーバー無線LANを組み合わせてスマートな運用をめざしたいと思い取り組みました。

狙ったPCはCF-T8。スペックも申し分はなし、カタログ上では11時間の駆動ができるとなっています。入手方法はヤフオクで、法人モデルのようです。使用時間をBIOSで調べるとかなり使っています。でも、傷もなくいい買い物をしたと思っています。

まずは、OSをWin7に換えて、HDDをSSDに、メモリをいっぱい積む。という風にとりあえず作業を進めました。 |

|

|

|

|

|

HDDの交換とメモリ増設 |

|

|

|

|

|

|

HDDの交換は次の手順になります。

①バッテリーを外し、裏から4カ所・表から1カ所のねじを外せばカバーがとれます。

②HDDはレッツノートらしく衝撃吸収用のカバーに収められており、ねじ止めはされていないため、左の写真のようにそっと引き抜きます。

③あとはシリアルATAと電源が一緒になっている端子を引き抜き、SSDと交換をし、逆の順にカバーを掛けます。

注意としては分解時にバッテリーを外さないと取れないねじがありますから気をつけてください。 |

|

|

|

メモリの増設はねじを1本ゆるめたらカバーは簡単に外れます。

「あれ?」すでに増設がされているとともにスロットルが一つしかありません。

調べてみるとオンボードで2G。空きスロットル1となっていました。それから、このチップセットでは最大4Gの認識となっているためこのままフタをすることになりました。

|

|

|

|

|

|

|

OSとドライバーのインストール |

|

|

|

|

|

OSは元はVisitが入っていましたが、Win7にクリーンインストールすることにします。

手順は

①今回はVisitからのアップデートになるのでBIOSのアップデートは必要なさそうですが、まあ、最新版を入れることにします。

②BIOSで起動ドライブをCDにしてWin7ディスクから起動させ、ドライブは2つにパテーションを切ることにしました。Dドライブは画像のダウンロード用にします。

③ドライバーは7用のものがサポートされていますから必要なものを選択してインストールします。付属アプリは使用方法が分かりにくいものがあります。

OSですが、64ビットではなく、32ビットにしました。メモリの上限を考えると3Gでも4Gでも撮影用としては使用感は変わらないだろうし、外部接続デバイスのドライバー認識を考えると32ビットの方が無難かと思いました。 |

|

|

|

|

|

バッテリーパックの交換 |

|

|

|

|

|

このPCに付属してきたバッテリーパックは軽量タイプで容量が半分しかありません。

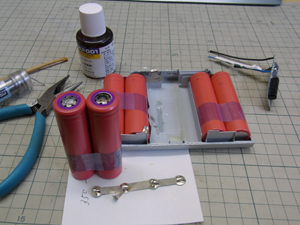

中身は6本の電池を2本並列に3本分を直列つなぎすれば標準バッテリーと同じになります。

左の写真のところまで分解をするのは大変でした。

まずは、横からつなぎ目をカッターの刃を使い丁寧に切り取ります。あまり中まで刃を入れると基板に傷をつけてしまいますから要注意。

でも、ここからがより難。バッテリーとケースが接着されているのです。柔軟性のある透明の樹脂ですが結局力でははがせません。ドライヤーの熱を隙間から加えながらゆっくりはがすことができました。 |

|

|

|

リチウムイオン電池はネットを探しても日本製のものはなかなか手に入りません。いつもバッテリー購入でお世話になっている通販サイトにSANYO製の同型の容量2240mAがあり6本購入しました。容量は純正のものよりす1割程度低いのですが、新品に期待します。

さあ、問題は半田付けです。元々はスポット溶接のような方法で熱を加えず瞬時に接着するようですが、そうはいきませんので、できるだけ短時間で半田付けするようにしました。

こつは電池の端子部分と導板部分にフラックスを塗って適量のハンダを付けておく。あとは、端子のうえに導板を置きうえからハンダを当てて熱を加えます。はんだが溶けると導板が下がりますからそれで半田付けはOKです。

|

|

|

|

|

|

ケースへ収めるには元のようにシリコンを使いケースを挟み込み、ケースの縁はプラスチック用の接着剤で貼り付けます。

左の写真はテープで固定しているところです。

昔からPCのバッテリーパックはねじで分解できるものを見たことありません。

「分解してはいけません。」と、言うことなのでしょうね。 |

|

|

|

|

|

リモートデスクトップ接続 |

|

|

|

|

|

|

当初、PCを換える機会にUSB機器の無線化を目指していました。計画ではUSBデバイスサーバーを接続し無線LANでPCに受信をして車の中でも快適に運用したいと思っていたのですが、いくつかの問題が起こりました。

①キャプチャーボードの認識が不安定である。

②当たり前ですが、無線接続が切れるとガイドコントロールが復旧できない。

安定性に欠ける無線USBデバイスサーバーはあきらめ、省エネとはほど遠くなりますが、リモートデスクトップ接続を試すことにしました。

そこで問題になるのは小型で省エネのアクセスポイントルーターを探しました。悩んだ末購入したのがLAN-W300N/U2SというUSB無線LAN子機です。この機器にはIEEE802.11n規格で作動し、ソフトウェアAPモードというソフトが運用できるためアクセスポイントを作ることができます。。

「こんなに小さくて大丈夫かな?」と、購入してからもかなり心配しました。 |

|

|

|

右の写真は右のPCが撮影用のPCでリモートされている方で、左のPCがリモートをしている方です。映っている画面は撮影用のPCのデスクトップです。

接続に戸惑ったことはリモートされる側のPCにログインパスワードを設定しておかなくてはいけませんでした。

この実力はすごくて1階の端の書斎から2階の端の部屋まで確実にリモートすることができます。(んん、家が小さいと言うことか。 |

|

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

当初はPCに使っている2Aの電気を節約し、撮影用のPCを換えバッテリー仕様で無線コントロールする計画はうまくいきませんでしたが、冬場の寒いときなど、一時的に車の中でモニターができるようになりました。寒い冬場は体力の消耗が激しくその点では良い取り組みだったと思っています。

最後に、バッテリーパックの値段を考えると自力で交換したくなりますが、(新品のバックとこのPCの値段が同じくらい)バッテリーパックの電池交換はお勧めできません。たぶんわたしの改造の中で一番危険だった改造だと思います。リチウムイオン電池の場合取扱を間違えると発火や爆発という事態になるそうです。わたしも分解中にカッターの刃でうっかりショートさせてしまいすごい火花と接触した刃の部分が溶けてしまいました。すごい電流が流れます。

今後はもう少しじっくり手元に残しているUSBデバイスサーバーの安定運用をテストしたいと思います。 |

|

|

|

|

|

2013年4月 |

|

|

|

|

|

|

|