|

|

|||||||||||

| �O�� | |||||||||||

| �@���̎��̎B�e�X�^�C�������PC�͌������Ȃ��Ȃ�܂����B�����1�ɃI�[�g�K�C�h�V�X�e��������܂��B �@Guidemaster��Matthias Garzarolli(�h�C�c�̕��H�j�����ꂽ�D����̂̃\�t�g�ł��B���̃\�t�g�̑傫�ȓ����̓L�����u���[�g�ł��邱�Ƃ�kissD�Ȃǂ̃V���b�^�[�R���g���[�����o���邱�Ƃł��B �@�L�q���e�̓o�[�W����2.0.14���ɂ��ď��������̂ł��B�X�V�������A���ł�Ver2.025�������J����Ă��܂��B �@�܂��A�L�q���e�ɂ͉p��̎ア���ɂƂ��ĕs���ĂȂ��Ƃ�v�����݂����邩������܂���B���̂���ł��ǂ݂��������B |

|||||||||||

| �V�X�e�� | |||||||||||

|

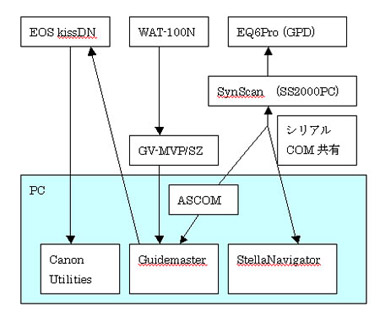

�@���̂悤�ȃV�X�e�����\�z���Ă��܂��B �@�ڑ����@�̂��Ƃŏ����⑫�����܂��B �@SynScan��SS2000PC�̃K�C�h�[�q�ɂ͐ڑ������Ă��܂���BASCOM�o�R�ł̐ڑ��ł��B ����āAGuidemaster��StellaNavigator��USB�̃V���A���A�_�v�^�[���g�����LCOM�ɂȂ�܂��B �@���̂��Ƃ���̕s�s���ƂȂ�܂��B �@�K�C�h�J������WAT-100N��RGB�[�q�ł����L���v�`���[��ʂ���USB�̐ڑ��ɂȂ�܂��B �@kissDN�Ɛڑ���USB2�ł��̂܂܂Ȃ��ł��܂��B �@�����R���V���[�^�[��2.5�~�j�v���O�̃V���A���Ƃ̐ڑ��ɂȂ�܂��B�i�ȍ~�ɋL�q���Ă��܂��B�j �@Guidemaste���C���X�g�[������O�ɉ��̃\�t�g���C���X�g�[�����Ă����Ă��������B �@dotnet 2.0 Framework �@Directx 9.0 oder higher �@ascom-standards |

||||||||||

|

|

|||||||||||

| �ݒ� | |||||||||||

| �ԓ��V�Ƃ̐ݒ� | |||||||||||

|

|||||||||||

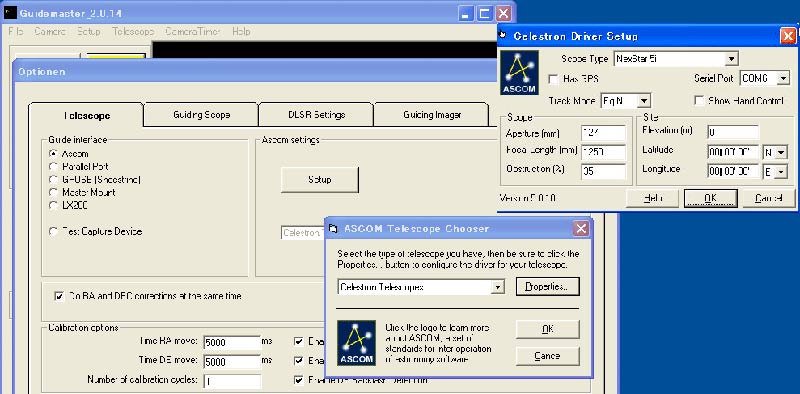

| �@�܂��A[setup]��[option]���J���A[telescope]�̃^�u����ݒ���s���܂��B �@�ԓ��V�Ɛڑ���ASCOM�̃h���C�o�[���g���܂��̂�[Guide interface]��ASCOM��I�����܂��B �@[ASCOM setting]��setup��������[ASCOM Telescope Chooser]�̃E�C���h�E���\������A�ԓ��V�̎�ނ�I�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B �iASCM�@Ver5����͂��ꂼ��̐ԓ��V�̃h���C�o�[���v���O�C�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ�܂����B���܂��C���X�g�[������Ă���ƕ\��������͂��ł��B�j �@EQ6Pro(SynScan�̃h���C�o�[���Ȃ����߁A�݊����̂���Celestron������т܂��B)[Properties]���N���b�N���Ă��������B �@[Celestron Driver Setup]��ʂ��\������A[scope type]��Nexstar5i��I��ł��������B �@�V���A���|�[�g��USB-�V���A���ϊ��A�_�v�^�[��COM�ԍ���I��ł��������B �@���̐ݒ�͂悭�������Ă��܂���B |

|||||||||||

| �L�����u���[�V�����̐ݒ� | |||||||||||

| �@Time RA (DE) move�̒l�͋K��l��5000�ł����Ǝv���܂��B�iSS2000PC�̏ꍇ��DE�̒l��傫��15000���炢�ɂ��Ȃ��ƃG���[���o�₷���悤�ł��B���������ɋ����Ă��������܂����B�j �@�E��3�̍��ڂ͂��ׂă`�F�b�N���܂��BDE���͋Ɏ��������Ă���A�o�����X�����Ă���ꍇ�`�F�b�N���͂����Ă������̂ł��B �@DE���̃o�b�N���b�V���ʂ͂��̃L�����u���[�V�����ő�������Ă���܂��BRA���̓o�b�N���b�V����̕K�v�͂���܂���B�ƌ������Ƃ́ASynScan�ESS2000PC���̃o�b�N���b�V���ݒ��0�ɂ��Ă��������̂ł��ˁB |

|||||||||||

| �K�C�h�X�R�[�v�̐ݒ� | |||||||||||

|

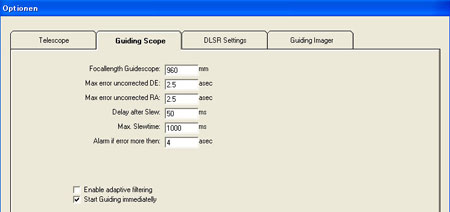

�@��̐ݒ荀�ڂ��� �@�K�C�h�X�R�[�v�̏œ_�����̓��͒l�ł��B �o���[�����Y�����Ă���ꍇ�͊|���Z�����Ă��������B �A�BDE�ARA���ꂼ��̕���鋖�e�͈͂ł��B ������傫������ƕ���n�߂�͈͂��L���Ȃ�܂��B ����������������ƕ���n�߂�͈͂������Ȃ�܂��B �C������̊Ԃ̎��Ԃł��傤���H �D�������ő�̎��ԁB������߂���ƕ���Ȃ����ƂɂȂ�̂��ȁH �E�x��������͈͂̐ݒ�B������̂ł��傤���H�Ȃ������Ƃ�����܂���B ����2���ڂ͋K��l�̂܂܁B |

||||||||||

| �@�������߂ď����Ă���Ǝv�����Ƃ�2�_����܂��B ���A�B�̋��e�͈͂͂ǂ̒��x�ł����̂ł��傤���H�������͈͂Ŏ��܂�ɂ��������Ƃ͂���܂��A�����͂��܂������܂���B �i�P�j����e�͈͂����������āA����Ԃ�Z��������A0.5�{�ł͂Ȃ�0.2�{���Ƃ��ŏ����݂ɕ������B �i�Q�j����e�͈͂�傫�����āA0.5�{���ŕ���Ԃ�����B �@���̂ǂ�������_�����肻���ł��B �@���A�V���`���[�V���������肵�Ă���ꍇ�́i�P�j���ǂ������ł��B �@��������������A�V���`���[�V�����������ꍇ�͖��ʂȕ������邽�߁i�Q�j�̕��������悤�ł��B ���_���ʉ߂��ăK�C�h�������������ꍇ�A�����ɒT�����Ɩ\��܂��܂��B���ɁA�Q�Ă��܂����ꍇ�Ȃǂ���ȍ~�̉摜�͖����ꒃ�ł��B�K�C�h�������������ꍇ�A����~�߂�@�\���Ȃ����Ǝv���Ă����̂ł����A����g�������ł��B �@�D���ږڂ̐��l������������A�K�C�h�����������Ă������ȕ�����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �����Ă݂܂��B |

|||||||||||

| KissDN�̃����[�g�V���b�^�[�ݒ� | |||||||||||

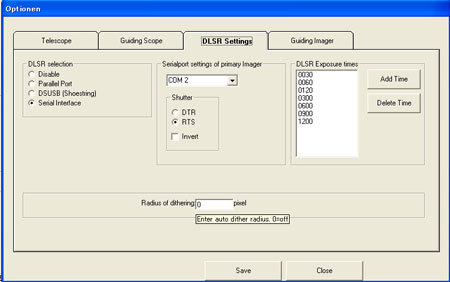

|

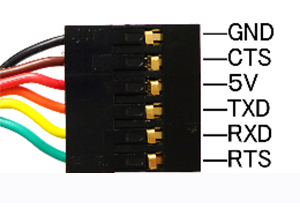

�@Guidemaster�̃����R���V���b�^�[�͕֗��ɍ���Ă��܂��B��������s����ɂ͉��L�̃P�[�u�������삵�Ȃ��Ă͂����܂���B �@DLSR Setting�ł�[DLSR selection]��Serial Interface��I�����A���L�̃P�[�u�����Ȃ��ł���USB�V���A���ϊ��A�_�v�^�[��COM�ԍ����f�o�C�X�}�l�[�W���[�Œ��ׁA�ݒ肵�Ă��������B �@[shutter]��RTS�ɐݒ��ς��Ă��������B �@[DLSR�@Exposure times]�͑I���ł���I�o���Ԃł��B���̂܂܂ł������ł����A�����őI�ׂ鎞�Ԃ�ύX�ł��܂��B |

||||||||||

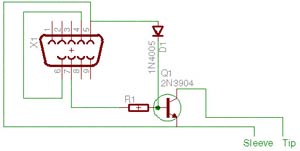

| �@�E�̐}��cyanogen���q���܂����B �@���̎g���Ă���P�[�u���͏�������ăg�����W�X�^�̑���Ƀt�H�g�J�v�����g���Ă��܂��B�����͂TV�̓d�����Ă���ԁA�J�����̃~�j�s�����V���[�g��������悤�ł��B �@�����A�s���ȓ_�́A���̃P�[�u�����Ȃ��J�����d������ꂽ�Ƃ���3��قǘA�����ăV���b�^�[�������܂��B |

|

||||||||||

| �K�C�h�J�����C���[�W�̐ݒ� | |||||||||||

|

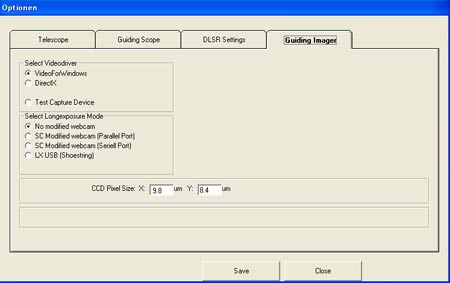

�@WAT-100N�̏ꍇ�A���}�̂悤�Ȑݒ�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@���M���Ȃ��̂�[CCD Pixel Size]�̐��l�ł��B WAT-100N�ɂ�2��ނ���s�N�Z���̑傫�����Ⴄ�̂ł��B���ꂩ��AX��RA����CCD�̉����ӁAY��DE����CCD�̏c�Z�ӂ��Ǝv������ł��܂��B �@�ł�����A�K�C�h�J�����̓K�C�h�����Ɏ��Ɍ����ĉ������ɂ��Ă��܂��B �@���̂��Ƃ͐������̂ł��傤���H |

||||||||||

| 2008�N6�� | |||||||||||

|

|

|||||||||||

| �����R���J�����P�[�u���쐻�Q | |||||||||||

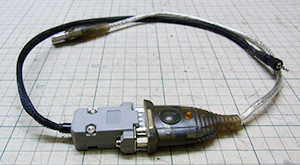

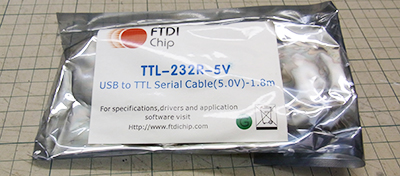

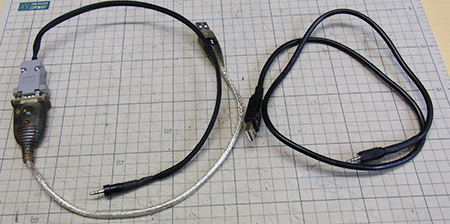

| �@�E�̎ʐ^�͂���5�N���g���Ă��������R���J�����P�[�u���ł��B����������ƍ쓮�͂�����̂̂ǂ��ɂ�USB�V���A���ϊ������������傫���d���A���ɋ�J���Ă��܂����B �@����v���Ԃ�Ɂu�H���d�q�v�̃T�C�g�����Ă���Ɖ��̏��i���o�Ă��܂����B�ǂ����ϊ��`�b�v��USB�[�q�̂܂݂̒��Ɏ��܂��Ă���悤�łƂĂ��������肵�Ă��܂��B����𗘗p���邱�Ƃ��ł������Ȃ̂ŁA�����w�����Ă݂܂����B |

|

||||||||||

|

|

||||||||||

| �@���i������A�����T�C�g����h���C�o�[���C���X�g�[�����Ă��ꂼ��̒[�q�̏�Ԃ����܂����B �@�ȑOUSB�ϊ��́uRTS�v��0ff����-�d���Eon����+�d��������Ă����̂ł����A���̕ϊ��́uRTS�v��off���TV�Eon���ɂOV�Ɣ��̍쓮�����Ă���܂��B �@�莝���̃t�H�g�J�v���ł́uRTS�v�ƁuGND�v��ڑ����Đ��䂷�邱�Ƃ͎��̓��ł͖����ł��B |

|

||||||||||

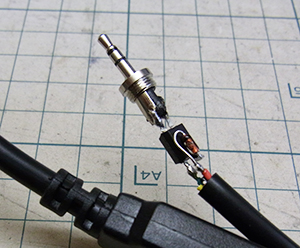

| �@���Ǎl�����������A-GND���g�킸�AUSB�d���TV�ƁuRTS�v���g���Đ��䂷�邱�ƂƂ��܂����B �@off����USB�d���TV�E�uRTS�v�TV�œd�����Ȃ��B �@on����USB�d���TV�E�uRTS�v�OV�Ńt�H�g�J�v�����쓮�B ����ȕ��@�ł����̂��^��ł����A����Ɏ�肩����܂����B �@�����܂ŁA�P�[�u�����������肵�Ă���̂ł�����A�t�H�g�J�v���ƃ_�C�I�[�h�̓~�j�v���O�̒��Ɏ��܂�悤�ɒm�b���i��܂����B �@�E�̎ʐ^�̂悤�ɔ��c�t�����������̂̃P�[�u���ƒ[�q�̌Œ肪�ł��Ă��炸�A�˂�������A�Ђ��ς��肷��ƒf���܂��̓V���[�g���Ă��܂��܂��B�Ō�͔O����ɒ[�q�J�o�[�ƃP�[�u�����V���R���ƔM���k�`���[�u�ŌŒ肵�܂����B |

|

||||||||||

|

���\�͂Ƃ������A��Ȃ��炤�ꂵ���Ȃ�قǂ������肵���P�[�u���Ɏd�オ��܂����B ���́A�������USB�V���A���ϊ����g���Ă���n���h�R���g���[���[�����������悤�Ǝv���܂��B |

||||||||||

| 2013�N11�� | |||||||||||

|

|

|||||||||||