|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

|

以前製作したファインダーをガイド鏡に改造製作したものは特には大きな不満はなかったのですが、天の川付近を離れた対象を狙うときに十分な輝度のガイド星がガイドチップに入らず、写野を外してガイド星を導入しなくてはいけないことがありました。対策としてはカメラ感度を上げるか、F値の小さいガイド鏡にかえるかということになります。そんなときに、ジャンク品として昔手に入れていた300mmの望遠レンズに目を向けました。

先日の金環食と、金星の太陽面の通過を最後の撮影としてガイド鏡に改造するよう、手を加えることとしました。

MFカメラレンズをガイド鏡にするにあたり、長所と短所が考えられます。

長所

・作りがしっかりしていて、F値が明るいものが多い。

・わたしは対物レンズとカメラ側(フリップミラー)を常に固定して撮影をしています。ガイド鏡のピントだしのときにその固定を緩め移動してからの固定が必要です。しかし、いくつかのカメラレンズはインナーフォーカスのため全長に変化がなく、固定したうえでピントを動かすことができます。

・焦点距離よりも短い距離で合焦します。また、300mmになると後玉がありません。

短所

・接続が難しそう。

・重い。

これらの長短所を踏まえたうえで改造に取り掛かりました。 |

|

|

|

|

|

カメラレンズの分解 |

|

|

|

|

|

|

このNIKKOR ED300mm F4.5は左上の画像の→の−のセットスクリューねじをゆるめ(その左にもセットスクリューねじがありますが、これは円周上に3つあり、絞りユニットの固定ねじです。緩める必要はありません。)左に回すとフォーカスを含む前玉部分と絞りからマウント部分二つに分離できます。

こう書くととても知った者の書きっぷりですが、実はマウント部分から徐々にバラバラに分解してのことです。結局はこの1つのいもねじを緩めねじるだけで用が足りたのです。 |

|

|

接続 |

|

|

|

|

このねじは使えると思ってはいたのですが、「何ということでしょう。」サイズはM57。ピッチもBORGの標準サイズとぴったり合うではありませんか。

知って改造をしたわけではありませんが、うれしい偶然です。 |

|

|

|

|

|

|

電源アダプターの作成 |

|

|

|

|

|

|

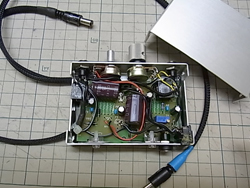

以前にも紹介をしたでしょうか?撮影用のカメラやガイド鏡にかかわる電源をW90×H20×D60のケースに収めることにしました。

内容は

・三端子レギュレーターからkiss用8.1V電源DC(ノイズフィルター)2個

・三端子レギュレーターからヒーター用2個

・主鏡用ファン調整用電源1個

・WAT100N用12V電源(DCノイズフィルター)1個

これまたパズルのように大きなコンデンサーの位置を変えながら組み込みました。基盤の固定がうまくいっていないことと、ヒートシンクを外し、アルミケースに熱を逃がしています。これらの不安がありますが、使ってみることにします。 |

|

|

|

|

|

マウントの取り付け |

|

|

|

|

|

組み立て構想としてはマウントはガイド鏡側にアリミゾを取り付け鏡筒がかわっても簡単に取り付けられるようにする。

当初はより低重心にしようとバンドをプレートの前に取り付けようと製作を始めたのですが、電源アダプターをガイド鏡の下に取り付けることにしました。

以前からもそうですが、フリップミラーは基準星導入のためには欠かせません。フリップミラーは完全にプレートとねじ止めをしています。

ただ、奥に見えるキャプチャーユニットが量をとりますね。最近の小型のものを試したのですが、ガイドマスターではパソコンがブルー画面になってしまいお手上げでした。

|

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

フリップミラーの接眼レンズとWAT100Nのピント位置はだいたい合わしていますのでピントは出ると思っていましたが、実戦投入には少し不安でしたので、光害地の自宅ベランダでテストをしてみました。[Stack pictures]は0としてプリントスクリーンした画像です。

以前の画像と撮影条件や対象が違うためうまく比べることはできませんが、画像を見る限りかなり暗い星まで認識できるようになったと思います。

今までは写野の中でどれをガイド星にするか選ぶほども写っていませんでしたが、このシステムで芯がしっかり輪郭のはっきりした小さ目の星を選ぶことができそうです。

後は長めの防湿用のフードと持ち運び用のハンドルを付けるようにします。 |

|

|

|

|

|

2012年7月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|