|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

慜彂 |

|

|

|

|

|

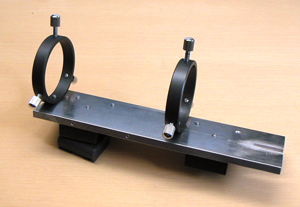

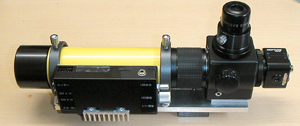

丂弶傔偰丄僈僀僪偺偨傔偵巊梡偟偰偄偨僔僗僥儉偺慻傒崌傢偣偼丄僈僀僪嬀丗fl400mmF5丂僈僀僪儅僂儞僩丗TGM-1丂僈僀僪僇儊儔丗WAT100N偺慻傒崌傢偣偱偟偨丅

丂僈僀僪僇儊儔偺C儅僂儞僩晹暘偵偼2.4攞偺僶儘乕儗儞僘傕応崌偵傛偭偰偼晅偗偰丄徟揰嫍棧傪960倣倣偵偡傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅

丂偟偐偟丄偙偺僔僗僥儉偵晄枮傪帩偮傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂晄枮嘆偼廳偄偺偱偡丅摿偵僾儗乕僩偲僈僀僪儅僂儞僩偑廳偝偺尨場丅

丂晄枮嘇偼僈僀僪嬀偺曐帩偺晄埨丅僈僀僪儅僂儞僩TGM-1偼僈僀僪惎傪摫擖偡傞偵偼偲偰傕曋棙側偺偱偡偑丄屌掕椡偵晄埨偑偁傝傑偡丅

丂偙傫側晄枮傪尦偵壗擭偐傇傝偵僈僀僪僔僗僥儉傪夵椙偟傑偟偨丅

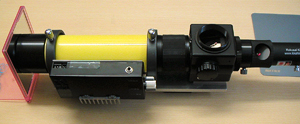

夵椙偺偒偭偐偗偼Parks斀幩嬀偵晅偄偰偄偨丄挿偄僼傽僀儞僟乕偑偒偭偐偗偱偟偨丅D50mm偲崙嶻偲摨條側偺偱偡偑丄徟揰嫍棧偼300mm偁傝傑偡丅偦偺偆偊丄傾儊儕僇儞僒僀僘偺愙娽傾僟僾僞乕偲捈恑僿儕僐僀僪偑晅偄偰偄傑偡丅傕偆偦偺傑傑丄僈僀僪嬀偵偡傞偙偲偑弌棃偦偆偱偡丅

丂怴僔僗僥儉傪嶌傞偵偁偨偭偰丄

丂丂丒僼傽僀儞僟乕戙傢傝偵傕巊偊傞傛偆偵偡傞偙偲丅

丂丂丒妋幚偵曐帩偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲丅

丂偙偺2揰偵偙偩傢偭偰惢嶌偵庢傝慻傒傑偟偨丅 |

|

|

|

|

|

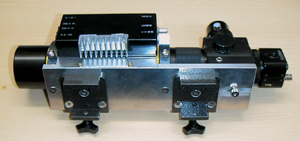

僾儗乕僩偺惢嶌 |

|

|

|

|

|

|

丂傑偢偼丄嶣塭梡偺嬀摏偑曄傢偭偰傕娙扨偵庢傝晅偗偑偱偒傞傛偆偵斈梡惈傪峫偊傑偟偨丅

丂嬀摏傊偼傾儕僈僞偲傾儕儈僝傪巊偄丄恊巕婽偺傛偆偵忔偣傞傛偆偵偟傑偟偨丅

丂Parks偺嬀摏傊偼價僋僙儞偺VC傗VMC梡偺傾儕僈僞傪愗抐偟偰庢傝偮偗傑偟偨丅乮偙偺嬀摏僶儞僪偼24仜mm傎偳偁傝丄岎姺傪峫偊偰偄傞偺偱偡偑丄巚傢偟偄傕偺偑偁傝傑偣傫丅乯

丂僾儗乕僩偺壛岺偼僈僀僪梡偺僶儞僪乮傓偐偟崙嵺岝婍偝傫偱攧傜傟偰偄偨僼傽僀儞僟戜嵗偺堦晹乯偲儈僓乕儖偺彫宆傾儕儈僝傪2屄庢傝晅偗壛岺傪偟傑偟偨丅

丂偙偺僾儗乕僩嶌惉偱堦斣戝曄偩偭偨偺偼丄忋偺塃抂偵4.5mm暆偺僗儕僢僩傪擖傟偰偄傑偡丅偙偺僗儕僢僩偼屻偵弎傋傞僼儕僢僾儈儔乕傪屌掕偡傞偨傔偺傕偺偱偡丅

丂傾儖儈偲偼尵偊丄8mm岤傪僇僱僲僐偱愗偭偰偄偔偺偼壞応偱偼偙偨偊傑偟偨丅丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

僼儕僢僾儈儔乕偺壛岺 |

|

|

|

|

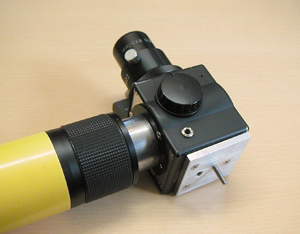

丂崱夞偺僈僀僪嬀偼姰慡偵嬀摏偵屌掕偡傞偨傔僈僀僪惎傪扵偡偨傔偺僼儕僢僾儈儔乕偺庢傝晅偗偼昁梫偁傝傑偣傫偑丄僼傽僀儞僟乕戙傢傝偵庢傝晅偗傞傛偆偵偟傑偟偨丅

丂庢傝晅偗壛岺偺堦斣戝曄偩偭偨晹暘偼2僀儞僠AD傪36.4mm偺僆僗偹偠偵曄峏偡傞壛岺偱偡丅傑偨丄岺掱搑拞偺幨恀傪嶣偭偰偄傑偣傫偑丄2僀儞僠AD晹暘偺巐嬿偺偹偠傪偼偢偟丄偦偺椫妔偲摨偠傕偺傪俁噊岤偺傾儖儈斅傪巊偭偰巺嫎偱愗傝敳偒傑偡丅

丂拞墰晹偺愙懕晹暘偼價僋僙儞惢偺36.4-42偺曄姺傾僟僾僞乕傪傾儖儈斅偵庢傝晅偗傑偟偨丅

丂僼儕僢僾儈儔乕偺掙偺晹暘偵偼屌掕梡偺傾儖儈斅偐傜係mm儃儖僩偑旘傃弌偰偄傑偡丅屌掕偡傞偲偒偼僫僢僩傪掲傔偰僗儕僢僩偺偁傞僾儗乕僩傪嫴傒崬傫偱屌掕偟傑偡丅僿儕僐僀僪傪摦偐偡偲偒偼娚傔傟偽僗儔僀僪偱偒傑偡丅 |

|

|

|

|

|

|

僈僀僪僇儊儔儅僂儞僩 |

|

|

|

|

|

|

丂傕偲傕偲嬀摏傪愗抐偟偰丄俁侽侽mm偺徟揰嫍棧偺拞偵僼儕僢僾儈儔乕偲僈僀僪僇儊儔儅僂儞僩傪曄姺傾僟僾僞乕偱廂傔傞偮傕傝偱偟偨偑丄嬀摏偐傜捈恑僿儕僐僀僪傪偼偢偡曽朄偑暘偐傜偢丄岝楬傪偮傔傞偨傔丄偙傫側傾僟僾僞乕傪嶌傞塇栚偵側偭偰偄偟傑偄傑偟偨丅

丂M42-C儅僂儞僩傑偱岝楬挿偼侾mm傎偳偱偟傚偆偐丄庤弴偼

嘆僼儕僢僾儈儔乕偺M係俀僆僗傪儕儞僌偺椉抂偺俀売強偺寠傪巊偭偰偼偢偟丄M係俀偺儊僗偵偟傑偡丅

嘇儃乕僌偺7243偺僆僗懁偵價僋僙儞31.7AD傪偹偠崬傒丄儊僗懁偐傜儃乕僌偺7511傪嵎偟崬傒傑偡丅

嘊價僋僙儞31.7AD偲7511偺梋暘側挿偝傪愗傝庢傝丄31.7僗儕乕僽偑摦偐側偄傛偆偵嶰売強傪堭偹偠偱屌掕偟傑偡丅

丂僼儕僢僾儈儔乕偺M42偺僆僗晹暘偑偼偢偣傞偲岝楬挿傪弅傔傞偙偲偑弌棃丄怓乆巊偄摴偑偁傝偦偆偱偡丅

|

|

|

|

|

|

岝幉偺挷惍偲慻傒棫偰 |

|

|

|

|

丂婥媥傔傎偳偱偡偑丄岝幉傪妋擣偟偰傒傑偟偨丅

乮杮摉偼儗乕僓乕岝偵懳偟偰嬀偑悅捈偱側偗傟偽堄枴偑側偄偺偱偡偑丒丒丒丅乯

丂寢嬊偙偺僈僀僪嬀偼3揰偱巟帩偝傟偰偍傝丄僿儕僐僀僪偺僈僞偵傛傞岝楬偺備偑傒傪拞偺僶儞僪偱挷惍偟偨偮傕傝偱偡丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

屻彂 |

|

|

|

|

|

丂傎傏巚偭偨偲偍傝偺弌棃忋偑傝偵側傝傑偟偨丅帺暘側傝偵乽奿岲偄偄乿偲巚偭偰偄傑偡丅

丂偱傕丄斀徣揰偲偟偰偼僾儗乕僩偑廳偄偱偡偹丅僼儕僢僾儈儔乕偺暆偵僾儗乕僩傪崌傢偣傟偽傛偐偭偨側丄偲屻夨偟偰偄傑偡丅帪娫偑偁傞偲偒偵僾儗乕僩傪朓偺憙忬懺偵拞敳偒傪偟偨偄偲巚偄傑偡丅

丂偙偺僼傽僀儞僟乕偲WAT100N偱偺慻傒崌傢偣偱丄偳偺掱搙偺峆惎偑幨傞偐偲偄偆偲丄僔儍僢僞乕懍搙1/60偱儌僯僞乕忋偱8.2摍惎偑妋擣偱偒傑偟偨偑丄僈僀僪惎偲偟偰偼7.5摍惎埲撪偵側傝偦偆偱偡丅

丂枮懌偡傞夋憸傪庤偵擖傟傞偵偼偙傟偐傜偱偡丅崱傑偱偼庡嬀偲僈僀僪嬀偺徟揰嫍棧偼摨偠偖傜偄偺挿偝偱僈僀僪傪偟偰偄傑偟偨丅偲偄偆偙偲偼夋慺柺偺戝偒偝偺堘偄偼偁傝傑偡偑丄儌僯僞乕偵幨傞僈僀僪惎偺摦偒偑偦偺傑傑幨恀偺幨傝偩偭偨偺偱偡丅

偙傫側宱尡偐傜丄700,800mm偺徟揰嫍棧傪300mm偱僈僀僪偑弌棃傞偲偄偆偙偲偑傕偆堦偮幚姶偱偒側偄偺偱偡丅

寧偑弌偰偄傞偆偪偵僈僀僪僜僼僩偺愝掕抣傪幭媗傔丄惉壥偑弌傟偽乽僈僀僪儅僗僞乕乿偺儁乕僕偱曬崘傪偟傑偡丅 |

|

|

2009擭8寧 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|