|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

|

反射望遠鏡の宿命というとちょっとたいそうですが、光軸を自分で調整しなくてはいけません。

今まで、ニュートン反射の調整にはどうにか対応できてきたと思っていたのですが、このεの調整には本当に手を焼いています。コリメート用のセンターアイピースを慎重に使っても星像はなかなか満足いく状態になることは少なかったのです。そんなときに星空研究会でお話しできた「よっちゃん」との電話でのやり取りから、自分なりの光軸調整を試みることにしました。

これらの方法を確立して、いつも光軸の合ったいい状態で撮影に挑みたいと思っています。 |

|

|

|

|

|

光軸に必要な配置とは |

|

|

|

|

|

|

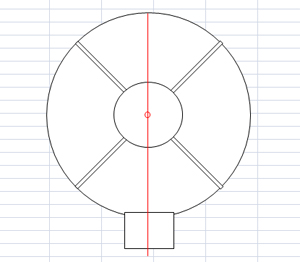

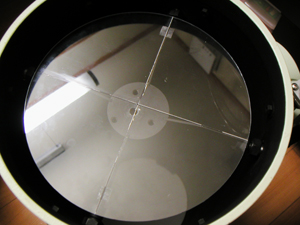

まずは、筒先からのどいた配置です。

①スパイダーが確実に垂直に交わり、ねじれがないこと。その交点はできるだけ筒の中心である。

②ドローチューブの中心線がスパイダーの交点・斜鏡の軸穴を通ること。

③また、ドローチューブの中心線とカメラアダプターを取り付ける面は垂直であること。

④接眼部の回転体が偏心しておらず、ドローチューブと接眼部にガタがないこと。 |

|

|

|

|

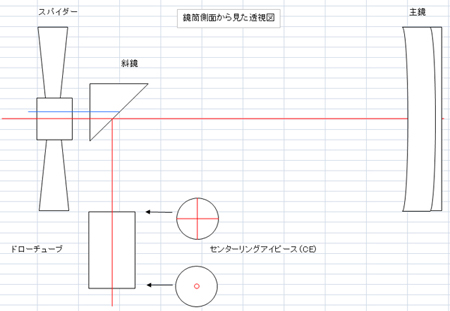

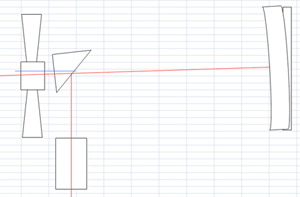

次に、左図は鏡筒を横から見た透視図を描きました。

理想だと思っている光軸の配置です。

ここに描いたスパイダーの交点・斜鏡センターマーク・主鏡センターマーク・ドローチューブの配置を決めることが光軸合わせと考えます。

基準は筒ではなくスパイダーの交点から主鏡センターマークが光軸の基準線と考えます。

下の図のような場合なども光軸は合っているのでしょうね。(輝星の光条が心配ですが)

|

|

|

|

|

|

|

治具の製作と調整 |

|

|

|

|

|

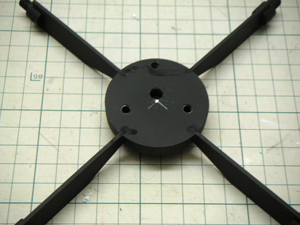

スパイダー調整用の治具

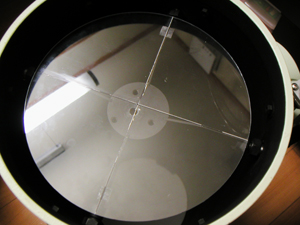

スパイダーをきれいな十字に張るために治具作りました。

アクリル板を円形に切り、直交する十字線をケガキしただけのものです。

糸は2本貼っても充分役に立ちますが、直交を求めることは難しいですね。

|

|

|

|

|

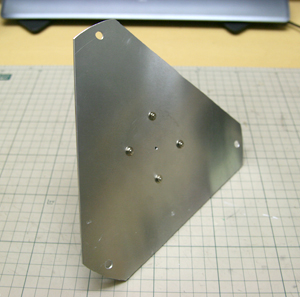

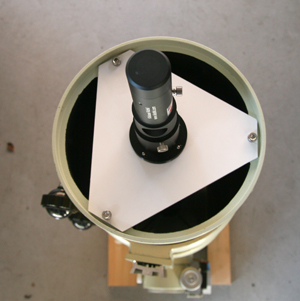

主鏡側の治具

初めの製作では、発泡塩ビを使いましたが、レーザーコリメートをつけるとたわみが大きく、アルミ1.5㎜を使って作成をしました。

覗いて斜鏡が見えるようにおむすび型にしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

主鏡を外し、この治具をつけスパイダー側に照射するとわずかにずれていました。これは、鏡筒が垂直に切断されていないのでしょう。

これを調整するために写真には写っていませんが、堅い目のゴムスポンジを調整ねじの内側横につけました。 |

|

|

|

|

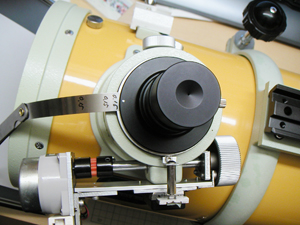

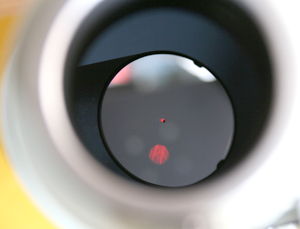

センターリングチューブとアイピースの調整

センターリングチューブをセットし覗いてみると、斜鏡のセンターマークに合わせたつもりが、回転体を回転させると十字線の交点がぐるぐる回るのです。これは、基準を決めるのに大変不便です。

そんなときによっちゃんから、「紙を挟んで調整ができる」と、一報をいただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さっそく、シークネスゲージの厚みと場所を変えながら回転体を回しても動かない場所を探すことにしました。場所が決まればゲージを切り接着剤で軽く止めました。回転体の偏心がないものと思われます。 |

|

|

|

|

スパイダーのセンター

もう一つ準備しておくことがあります。スパイダーの交点に白い点を打っておきます。この点は裏表どちらにも打っておきます。

もともとは、2㎜の穴を開けようと思っていたのですが、あまりにも斜鏡軸の穴が近すぎるのであきらめました。

きっと、ボール盤でも軸穴の方に逃げていくことになりそうです。 |

|

|

|

|

|

各部の位置調整 |

|

|

|

|

|

|

まずは、スパイダーの位置調整をしました。

写真は斜鏡を外した状態です。スパイダーの交点に白い点を打っています。

透明のアクリル板を円形に切り、十字を罫書きしたものをスパイダーの取り付けに合わせてはります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4点の引っ張りねじで調整したのですが、うまく4本の羽根を張った状態では交わりません。念の為に4点のねじ位置を測ったところ鏡筒に対して4等分されていないことがわかりました。

結局、鏡筒にあいている調整ねじ2本の穴を楕円に広げることになってしまいました。(大丈夫かな)

でも、楕円ということは、締め付けの時や、移動中にずれる恐れがあります。後に、補強するバンドを作ることにします。

|

|

|

|

|

本当にスパイダーの中心がドローチューブの中心をとらえているか確かめることにしました。

方法はまず、斜鏡軸(εの場合穴もオフセットされている)の穴の中心から、主鏡用の治具の穴に糸を張る。

接眼部から、レーザー光を当てる。この光が糸を照らせばいいことになります。

それから、スパイダーが主鏡に対して傾いていないかを調べるために、斜鏡軸のための穴にレーザーコリメーターを置き照射して主鏡センターに見立てた穴の4mmずれた所に当たることを確かめました。

スパイダー部の調整は完ぺきだと思っています。 |

|

|

|

|

|

斜鏡の調整 |

|

|

|

|

|

以前より調整をしにくい原因が右の写真でわかるように三点支持の当たる部分がすり鉢状にへこんでいることだとわかりました。

はじめ、強く押さえているためにアルミがへこんでいるのではと思っていたのですが、そうではなく、遮光塗料が削れているためでした。

修正は回転する方向にそれぞれ遮光塗料をけずりました。結構分厚く塗られています。

それから、下の金属地はアルミなのかどうかは分かりませんが、かなり固いもののようで、ほとんどへこんでいませんでした。 |

|

|

|

|

|

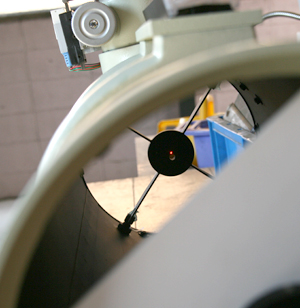

主鏡を外し、治具とレーザーコリメーターを付けます。

きちんと三点を締め付けるとスパイダーの中心に打った白い点には当たりませんでした。

ここでは、単に主鏡の中心と見立てた位置からスパイダーの中心を通るレーザー光が必要なだけですので、セルを固定する三点のねじを使って白い点にレーザー光が当たるように調整します。 |

|

|

|

|

|

上の状態のまま斜鏡を取り付けます。

左の写真は、斜鏡の調整三点ねじを同じだけ少し出してレーザー光をあてた写真です。

斜鏡のセンターマークを疑っていたのですが、驚くほどぴったり合いました。

ということはスパイダーの交点と斜鏡のセンターマークは合っているということになります。

左の写真はレーザー光がマークに乗ってしまうと全く見えなくなるので少しずらしています。 |

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

ここまで、各部の状態と調整を行ってみると、1990年製のε160ですが、かなり精度良く作れていると感心します。

また、回転体などの可動部もグリスのへたりもなく当初の性能を維持しているようでした。

今度は、主鏡と斜鏡の圧迫の調整について書いていきたいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|