|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

|

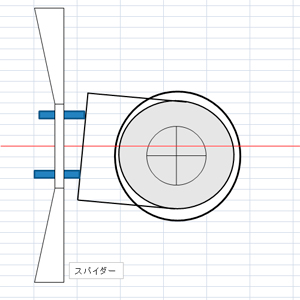

以前に述べた光軸修正方法では光条の割れなどの原因であるスパイダーの修正をするとつじつまが合わなくなる欠点があり、それを補うためにもっと確実な手抜き方法を考えました。

今までの筒を基準にする方法ではなく、あえて筒を無視した修正方法です。

合理的にしたつもりですが間違いがありましたらご指摘ください。 |

|

|

|

|

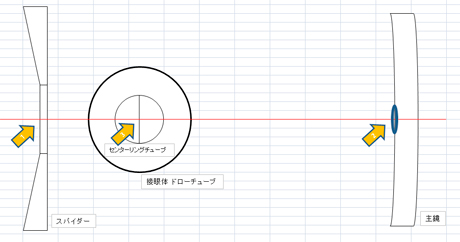

斜鏡と主鏡の調整をする前にスパイダーと主鏡とドローチューブの位置決めをきちんとします。

手順は

①スパイダーの張り調整

②スパイダーの中心と主鏡の位置決め

③ドローチューブの位置決め

この位置を確定してから斜鏡と主鏡の位置決めをすることになります。 |

|

|

|

|

|

①スパイダーの張り調整 |

|

|

|

|

|

|

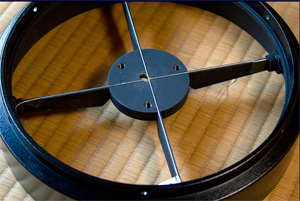

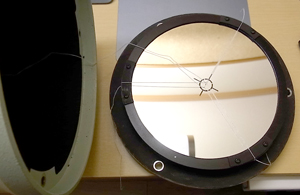

まずはスパイダーの張りの調整をする前にスパイダーの中心に2mm程度の穴を開けます。

ε160の場合、斜鏡のセンターねじのわずか外になりますのでボール盤でゆっくり空ける必要があります。素材は真鍮ですのでゆっくり空けて行くと逃げることなくきれいに貫通することがきました。

この穴は後の主鏡への位置決めに役に立ちます。 |

|

|

|

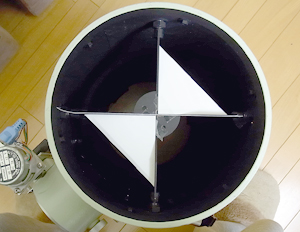

スパイダーの張り調整は光条の綺麗さにつながりますので、慎重にします。

スパイダーの4本の羽根は向かい合っている対の羽根が直線上にあることが必須で、隣り同士が垂直であることが望ましいように思います。

わたしの張る手順は

①まず、張る方と違う対の羽根に白い糸を羽根の両端にセロテープで貼る。

②糸を貼っていない(右の画像の場合上下)をほぼ同じだけ仮締をする。

③糸を貼った方の対の羽根が糸を見ながら一直線上になりかつ、2mmの穴の中心をとおるように張り具合を調整する。

④はがき等の角を切り、右の画像のように円形のプレートに貼って、垂直になるように左右のねじ穴のクリアランスを利用して垂直になるように調整をする。

⑤各ねじを本締めをしてロックをする。

ε180の場合は前のリングにはずし、羽根の裏の部分が平らなのでそこに糸を貼ります。

ε180の張りねじは皿ねじになっています。ですからクリアランスは無く必然的に対の羽根がそれぞれ直線上に来る場所が一点に決まってしまいます。 |

|

|

|

yottyan_cryyagiさん 画像提供 |

|

|

②スパイダーの中心と主鏡の位置決め |

|

|

|

|

スパイダーの中心と主鏡の中心の位置決めとは何のためにするのかというと。

①スパイダーの羽根が4本とも光軸と平行になるように。

②斜鏡の調整が安易になるように

この二点のためにします。

方法は

スパイダーの2mmの中心穴からレーザーを照射します。主鏡のセンターをとらえるようにスパイダーの張りねじのクリアランスを使って上下傾きを調整します。

この動きはとても敏感で、少しで照射位置がかわります。

こうすることにより、スパイダーの羽根は光軸と平行になり、スパイダーの中央プレートは光軸と垂直になります。

ε180の場合はスパイダーを取り付けているリングと鏡筒に適当な厚さのシムを挟んで浮かせることによって調整をします。 |

|

|

③ドローチューブの位置決め |

|

|

|

|

スパイダーの中央のプレートが主鏡センターへの軸に垂直であることを利用してドローチューブの位置決めをします。

簡単な方法は一度主鏡を付け、斜鏡をスパイダーの中央プレートにべた付けをします。センターアイピースを覗きながら斜鏡の回転位置を決めます。

次に主鏡をはずし、斜鏡の調整押しねじ3つをねじこみセンターチューブの十字線の交点に斜鏡のセンターをもっていきます。すなわち、スパイダーの中央のプレートにべた付けをしている斜鏡を平行に動かすことになります。

この調整をしてセンターチューブの十字線の交点に斜鏡のセンターマークを持ってきたときの斜鏡の押さえねじの接眼側2ねじの高さをノギスで測定します。

高さが合わないということは左の図のように光軸とドローチューブの中心軸がずれていると考えられます。このまま斜鏡を横に首振り調整をすると主鏡に写る斜鏡の側面が均等に見えなくなります。タカハシの光軸修正の説明の最後に書かれているスパイダーの張り直しになってしまいます。 |

|

|

|

|

せっかくきれいに張ったスパイダーを張り直すと綺麗な光条が期待できません。

そこで、接眼部を光軸にのせることを考えます。

方法は上の状態で斜鏡の接眼部側の2ねじの高さを微調整し、同じ高さにします。

ずれた斜鏡のセンターマークが十字線の交点に乗るように接眼部に適当な厚さのシムを挟みます。

こうすることにより光軸とドローチューブの中心軸が重なることになります。

|

|

|

|

|

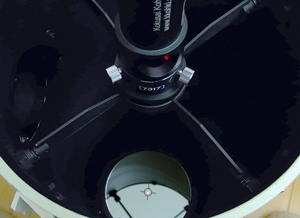

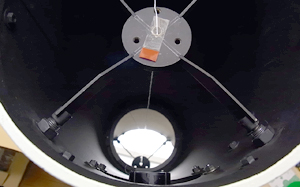

上記の手抜き方法が本当にうまくいっているかT-Fixさんの方法からヒントを得て、主鏡中心からスパイダーの中心まで糸を張って見ました。

|

|

|

|

|

結果は右の画像の通りです。

ずばり、センターチューブの中心に糸が来ていました。

センターチューブに偏心のある場合は接眼部を回転させて十字の交点が円の中心に糸が来るといいことになります。

これで、筒に頼らない位置決めの完成です。

後は以前述べた通常の斜鏡の調整、主鏡の調整をしていきます。 |

|

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

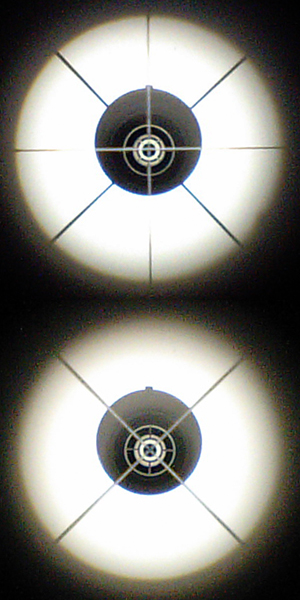

最終確認はセンターアイピースで見た右の写真2枚で確認ができます。

①ε160の場合、十字線を斜鏡の止めねじにのせた場合、スパイダーの影がきちんと二分割されていること。

②十字線を45度回転させてスパイダーの影にのせた時にスパイダーの影巾の中心をきれいに貫くこと。

また、次の方法でも確認をします。

③センターアイピースをはずし、目をずらして斜鏡の影の筒側面が両端見えないか、同じ量が見えるか。

④フラット画像をとり、等光曲線が画像ほぼ中心から同心円に巻いているか。

今回は光軸の修正だけでなく、スパイダーによる光条もきれいにするために取り組んできました。

でも、yottyan_cryyagiさんと話をしていると、まだ綺麗な光条のためにしなくてはいけないことがもう一つあるようです。

これらの方法は何時間にもわたるyottyan_cryyagiさんとの電話のやり取りから取り組んできたことです。いつもながらyottyan_cryyagiさんには足を向けて寝れません。ありがとうございます。 |

|

|

|

|

2011年3月 |

|

|

|

|

|

追記1 |

|

|

|

|

|

上記の記事を書いて1年近くたちましたが、最近の光軸の修正、特に軸の取り方を変えていますので、追記します。

軸出しに糸張り方法をすることは悪くはないのですが、手間がかかるという欠点があります。また、一度決めてしまえばスパイダーを張り直さない限り軸は狂わないでしょう。でも、スパイダーを張り直すときに糸張りをするのはいたって面倒です。

変更点は、今までは接眼台座に塩ビなどの挟み物をしていたのですが、左の写真のように台座を固定している4点ねじの外側に5mmのねじ穴を設け、いもねじをとりつけました。(鏡筒の鉄板の強度が心配ですが)

元の固定ねじをひきねじに、いもねじを押しねじにして接眼部の傾きを調節してドローチューブの軸を調節しようということです。 |

|

|

|

調整方法は「タカハシの光軸修正の説明」の最後に書かれている方法です。

ただ、タカハシはこの軸の修正をするためにスパイダーを動かすように書いていますが、今回は接眼部の傾きを変えて調整するようにします。

まずは、いもねじを全て緩め鏡筒に接眼台座がついた状態で光軸を合わせます。それから、センターアイピースを外し目を斜鏡の短径方向に動かし、主鏡に写る斜鏡の側面を見ます。

このときに、片側の側面がより見えているようでしたら、その方向の台座のいもねじを使って台座を浮かします。そして、もう一度アイピースをはめ光軸修正をします。

これを繰り返し、主鏡に写る斜鏡の側面が両端とも見えないか、同じ量だけ見えるところまでこの作業を繰り返します。

この調整が終わってから確認のために接眼体を回転させセンターチューブの糸張り十字がスパイダーにきれいに載るかを確認します。これでピタッと載っているようでしたら、スパイダーの張りも光軸修正も決まったことになります。

もし、1本のスパイダーでも載っていないようでしたら、画像の光条は綺麗ではないため、糸張り十字を見ながらスパイダーを張り直し、一から上記の修正を繰り返します。

ε160のスパイダーの張り具合はかなり難しく、未だに満足した光条になりません。

こう書くととても面倒なように思いますが、見ながらの修正ができるため感覚的に分かりやすく、慣れるとそう時間はかかりません。

とは言っても、第一高価な鏡筒に穴をあけるというには気がひけますね。その方は台座にいろんな厚みのものを挟んで修正ください。

|

|

|

|

|

2012年1月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|