|

|

|

|

|

|

|

|

![���˖]�����@200�����@F3.5�@PARKS�А�](logo21111.gif) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�S�� |

|

|

|

|

|

�@���̋����͖]�����̔��X��WEB�ʔ̂̒��Õi�R�[�i�[�ł݂��A�w�����܂����BR200SS���������Ă���̂ł����AF�i���o�[��3.5�Ə��j���[�g���ł͌������Ƃ��Ȃ����邳�Ƃ������ƁB������FRP�ŏo���Ă��邱�ƁB����2�_�̉������Ɉ�����āA���x�͂悭�Ȃ������̂ł����A�w�������߂܂����B�@ |

|

|

|

|

|

���̏�� |

|

|

|

|

|

|

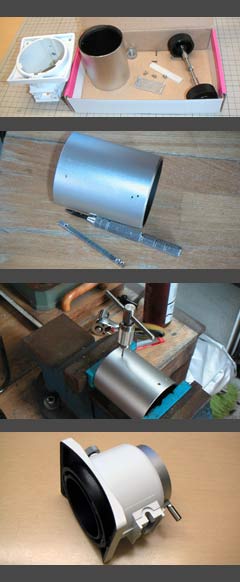

���܂��A�O���E�G����������

�@�O�̃I�[�i�[���R���F�ɂ��ꂢ�Ƀy�C���g���Ă���Ă��܂��B���Ƃ͔��F�������悤�ł��B

�@�����̒��������������܂����BR200SS�ƕς��Ȃ��S���ł��B��������ƃX�p�C�_�[�̈ʒu�A�ڊᕔ�̈ʒu�����������������Ɏ��t�����Ă��܂��B�܂��A�勾�����傤�lj��̃o���h�̕ӂ�ɂ���܂��B

�@�����Ă݂�Ƃ��̋����A�d���̂ł��B�d���͗ʂ��Ă��܂��A���������Ă����ƁA�d���̌����͎勾�Ƌ����o���h�����̌����ł��B�i�y�ʉ����Ȃ��ẮE�E�E�j

�@

���������K�v�ȕ���

�@�܂��́A�ڊᕔ�ł��B�h���[�`���[�u�̓��a��54�����قǁB�g�����ꂽVixen����R200SS�p�Ɍ��������Ȃ��ẮB

�@�X�p�C�_�[�Ǝ����́A�X�p�C�_�[�͌���1������4�{�̉H���^�ł��B�����A�O���̎��t���˂������݂�����A���̂����C���`�˂��ł��B���̂܂܂ł͊����t�[�h�����ɂ����̂ł˂�������ύX���Ȃ��ẮB����63��������A�Ƃ肠�������̂܂g���܂����A�I�t�Z�b�g����Ă��܂���B5�������炢�������������ȁH

�@�t�@�C���_�[��50����*8�̒��i�w���R�C�h���t���Ă��܂��B�ڊ���Y�͌������o���܂��B�������A�����ł��ˁB������A�����ɂȂ肻���ł����A����K�C�h���ɂȂ肻���ł��B

�@�勾���͑傫���ύX����K�v�͂Ȃ��悤�ł����A�������܂��B�������悤�ɂ��܂��B

�@���ꂩ��A�}�C�i�X�̃C���`�˂������p����Ă��邤���A���Ȃ�K�������Ă��Ă��܂��B�������X�e�����X�̃~���˂��ɕς��Ȃ��Ă͂����܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������B |

|

|

|

|

|

�ڊᕔ�̌��� |

|

|

|

|

|

�@���������҂͂��Ă��܂���ł������A�h���[�`���[�u�̓��茊�̑傫���͍����܂���BR200SS�p�ɕK�v�Ȍ��͎��������79�����ł����A80�����̌��̊J�����^����p�ӂ��܂��B�R���p�X�ŕ`���A�����ɐ܂��Đ�Ƃ��܂������܂��B

�@�^�������ƂɃ}�W�b�N�ʼn��������܂����B�ڊᕔ�̃o�b�N�t�H�[�J�X�ʂ��҂����߂ɁA�����A�ڊᕔ���勾�ɋ߂Â��Ă��܂��B

�@�����A���������H�ł����A�������g�������Ƃ���ł����A�A�[�������ɗ]�T������܂���B�W�O�\�[�Ő�Ƃ�����FRP�������Ă��������ł��B

�d�����Ȃ��̂ŁA�����̃A�[���̂Ȃ����̂ŏ��������Ă͐藎�Ƃ����J��Ԃ��܂����B�d�オ��͋Ȃ��邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA�̂�����̎��̏�Ԃł����B

�@�d�グ�̓��X���ł��������Ƃ��ꂢ�ɏ��������܂����B

�@��o������Ɛڊᕔ���͂߂�Ƃ҂�����ň��S���Ă���ƁA����̂Ђ炪�ɂ��̂ł��BFRP���Â����Ă��܂����B��܂����Ă��Ȃ������̂ŁA�ǂ����Ɏh�����Ă����K���X�@�ۂŎ����Ă����悤�ł��B�܂�ŁA���݂���Ő����悤�Ȑ肫����5�ӏ�������܂����B

|

|

|

|

|

|

�ڊᕔ�̉��� |

|

|

|

|

|

�@R200SS�p�̐ڊᕔ��VixenWEB�ŕ����Ă��������܂����B����ŎO�ڂɂȂ�܂��B31.7�����ւ̕ϊ������O���t���Ă���̂łƂĂ������ł��B

�@�������A3�Ƃ������~�X���������悤�ŁA���̂��߃A�E�g���b�g�i�ƂȂ����̂ł��傤�B

�@���b�N���h���[�`���[�u�ɑO���ӏ��˂��Œ�����Ă���̂ł����A���̂˂��ʒu���h���[�`���[�u�ƕ��s�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł��B��x���s�ɋC�t���A���b�N���Ɍ����J���Ȃ����Ď��t�����̂ł����A���s�ɂȂ炸�K�C�h�̍a�Ɗ������Ă��܂��B

�@�Ƃ������ƂŁA�h���[�`���[�u�Ƀ��b�N�Œ�p�̌����J���������Ƃɂ��܂����B

�@�܂��A���̏�Ƀh���[�`���[�u�𗧂Ē���K�Ő��������P�K�L���܂��B���ꂩ��A���b�N�̌��ɍ��킹�ă|���`��ł��A���������ł��B

�@���b�N���~�߂Ă���˂���2�����̎M�˂��ł��B1.5�����̌����{�[���ՂŊJ���A2�����̃^�b�v�𗧂Ă܂��B

�@2mm�̃^�b�v�𗧂Ă�Ƃ��͕|����ł���ˁB�^�b�v��܂��Ă��܂����o����2��B�K���������������Ă��Ȃ��ƁA�i�ނ��Ƃ��߂邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�A�͔C���Ƀ{�L�b�Ƃ����Ă��܂��܂����B

�@�g�ݗ��Ăł����A���̑O�ɁA�����̓����ɂȂ镔���������h�����āA�f�W�^���m�M�X��ڑ�����r�������b�N�ɗ��Ă܂����B�ŋ߁A�����Ƀm�M�X�̉ғ�����ڑ����܂��B

�@�h���[�`���[�u�̑g�ݗ��Ăł����A���b�N���Œ肵�A�e���V�����������锒���v���X�`�b�N�����߂āA�`���[�u���������݂܂��B���̂Ƃ��Ƀh���[�`���[�u���x���Ă���3�ӏ���400�Ԃ��炢�̃T���h�y�[�o�[�Ŗ����O���X��h���Ă����܂��B

�@�����̓��b�N�˂��̑O��ɂ���}�C�i�X�̈��˂������āA�������o���X���[�Y�ɓ����悤�ɒ��������܂��B |

|

|

|

|

|

|

�J�����A�_�v�^�[ |

|

|

|

|

|

�@MPCC(�R�}�R���N�^�[�j��g�ݍ��ނɂ�Vixen��T�����O�����x�����悤�ł��B�{���A���̃R���N�^�[��2�C���`�̃A�C�s�[�X�ɍ����݃J������]��������悤�ł����A���̕��@���܂�M�p�ł��Ȃ��悤�Ɏv���̂ł��B����ɁA���œ_���C�h�A�_�v�^�[���g���܂���B |

|

|

|

|

�@MPCC��R200SS�p�̐ڊᕔ�ɕt�����Ă����J������]�����O��T�����O����ׂĂɂ�߂��������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���FM42��2�C���`�@�@���FM60�I�X��M42�I�X�@�@�E�FM42���X

�@���ꂩ��AT�����O��M42�������͂����ƍ��܂ł�T�����O�ƈႤ���ƂɋC�t���܂����B�������ʼnE���V�̃����O�ł��B

���ꂾ���e�[�p�[�������L���ƒ��œ_�A�_�v�^�[�Ɠ����悤�ɃJ������]���u�Ƃ��Ďg�������ł��B

�ɂ�߂����̌��ʁA

�@�@M42T�����O�ƃJ������]�����O��3�ӏ��̂˂��~�߂ŌŒ肷��B

�A�@�J������]�����O��M42�I�X����������ʂ��B

�B�@M42T�����O���������Ă�����˂�����ʼn�˂��Ɍ�������B

����ƁA����Ɏ��|����܂��B |

|

|

|

����菇

�@�@�܂��A�J������]�����OM42�I�X��T�����OM42���X����������˂����݂܂��B1.5mm��3�ӏ��̌������͈ʒu���߂�T�d�ɂ��܂����B

�A�@3�ӏ��̌������͌������ꂢ�Ɋђʂ����̂ł����AT�����O�ƃJ������]�����O������ł��܂��Ăǂ����Ă��ɂ݂܂���B���ǁA�\���ύX���ăJ������]�����O����M42�I�X�����X���ō�藎�Ƃ��܂����B�i���\��ςł����B��C�Ɋђʂ������̂����s�̌����ł��B�j

�B�@T�����O��3�ӏ��̌���M2�̃^�b�v�𗧂āA�J������]�����O����2.2mm�̌����J���Ȃ����AM2�̎M�˂������邽�߂ɖʎ������܂��B

�C�@�J�����A�_�v�^�[����3�ӏ��̈��˂����͂����܂��B���̂˂���M2.6�̂悤�ł��B�������ɂ�M3�ɕς���K�v������܂��B���̂܂܁A���͂ɌŒ�����āAM3�̃^�b�v�𗧂Ă܂����B

|

|

|

|

|

|

�g�ݗ���

�@T�����OM42�ƃJ������]�����O�̂˂��~�߂͂��ݎ~�߉t��h����߂܂����B

�@�J�����A�_�v�^�[��3�ӏ��̎�˂��͂܂ݑ����{�[���ՂɌŒ肵�ĉ�]�����A�˂������̐�����X���Ăđ�`�ɍ��܂����B

�@�e�[�p�[���Ɍł߂̃O���X�𔖂��h��g�ݏグ��ƁA�育����������Ȃ�����X���[�Y�ɉ�]�����Ă���܂��B

��L

�@�J�����ɑg�ݍ���ŕ����������_������܂��B

�@���܂ŁA���œ_���C�h�A�_�v�^�[���g���Ă����̂ł����A�\�}�����߂邽�߂ɃJ��������]�������3�ӏ��̌Œ�˂����J�����̃t���b�V���̌��ɓ����荢�邱�Ƃ�����܂������A���̐��삵�����̂̓J�����Ƃ˂��͈ꏏ�ɉ�]���Ă���܂��B���肪�����B

|

|

|

|

|

|

�X�p�C�_�[����� |

|

|

|

�@���X�̃X�p�C�_�[�͌���1mm�̉H���^���g�p���Ă��܂����A�㕔���猩��Ɩ��炩�Ɍ��̈ʒu������Ă��āA�ڂŌ��Ă����ꂢ�ȏ\���ɂȂ��Ă��܂���B���̈ʒu���߂��������肵�Ȃ��ƁA�P���̌������������������A�������������A������������肵�����ł��B

�@���̓I�t�Z�b�g������Ă��炸�A���̒������@�����܂ň����Ă��������Ƃ͈Ⴄ���@�ɂȂ��Ă��܂��B����F�i���o�[�ł̓I�t�Z�b�g�͐���K�v�ł��傤�ˁB |

|

|

|

|

�@�܂��́A����4�̌��̈ʒu�𑪒肵�Ă݂܂����B

�@�X�p�C�_�[���͂����A���̒��S����ʂ�悤�Ɏ����Ă݂܂������A��͂茩�邩��ɏ\����`���Ă��܂���ł����B

�@���̈ʒu��ڊᕔ�̉������ʂ�ʒu�i���}��45�����炵���ʒu�j�ɂ��悤���A���̈ʒu���C�����邩�A�Y�̂ł������̒����˂��̈ʒu�W���炱�̂܂܂̕�ɂ��܂����B

�@�ʒu���߂̕��@�͂���ȕ��@�ł����̂ł��傤���H

�@�܂��A�{���e�[�v�i�L�k���Ȃ�����)�������ɂ�������P�������܂��B

������͂����A�����ɐ܂�A�܂�ڂɂ��邵��ł��܂��B������܂������ɐ܂�A���邵��ł��܂��B���v�R�ӏ��̂��邵���łĂ܂��B

�@��ɂ��錊�ʒu�����߂����̂ł����A���}�̌������ł͂ǂ̈ʒu�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�������A�ڊᕔ������ʂ�ꍇ�͐ڊᕔ�����ɂ������ł��ˁB

�@�����J���āA������x����ʂ��\���ł��邱�Ƃ��m�F���A�A���[�U�[�R�����[�g�ŃX�p�C�_�[�̒��S�����[�U�[���ʂ��Ă��邩�m�F���܂����B(���������Ƃ��Ƀ^�o�R�z���͖��ɗ����܂��B�j

|

|

|

|

|

�@�X�p�C�_�[�̗��[�̂˂��̌����ł����A�{���g�ƃi�b�g�Ƃ��Ɍ������K�v�ł��B�z�[���Z���^�[�����A���̎ʐ^�̂悤�Ȃ��̂��g���悤�ɂ��܂����B

�@���̃i�b�g���g�����߂ɂ̓{���g��Z�����AM6�̃{���g�Ɍ������Ȃ��Ă͂����܂���B

�@�{���g�ɂ͉��H�����₷���^���イ���̂��̂��g�����Ƃɂ��܂����B���������߁A�X�p�C�_�[�����ނ��߂ɋ��̂��ŏc�ɃX���b�g�����܂����B

�@�����ɉ��~�߂����Č��܂������A�����O���̃{���g�̏o����������Ȃ��A�t�[�h���܂��Ă��ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ł��B

�@�����A���܂���߂Ă����ƃX�p�C�_�[���˂��ꂻ���ł��B�������b�N�˂�������ɓ��ꂽ�����悳�����ł��B

���͎����Ɏ�������܂����B���������͎���2�_�ł��B

��ڂ̓I�t�Z�b�g�������邱�Ƃł��BF�l���������̂ŁA���Ƃ��Ƃ̂܂܂ł͂����Ă��܂������ł��BR200SS�ŃI�t�Z�b�g�ʂ�4mm���炢�������Ǝv���܂��B������F�l���������̂ł��������A�Ǝv����4.5mm�I�t�Z�b�g�����܂����B

���ۂɖ͑����ɂł������ΐ��m�Ȓl�����߂��̂ł��傤���A�K���ł��B

������@��

3mm���̃A���~�����̒�̑傫���ɍ��킹�ĉ~�`�ɐ�A���ɂȂ鉚�݂��h�����ł���A�����p�̈����˂�3���������^�b�v�𗧂Ă܂����B

|

|

|

|

|

|

�勾�� |

|

|

|

|

|

�@�勾���͓��ɉ��ǂ�K�v�Ƃ���Ƃ���͂Ȃ��A�����̒����˂����C���`�˂�����M5�̃X�e�����X�˂��Ɍ��������܂����B

�@�勾�̎���͍�����p���������A3�̉������܂��B�����߂ɉE�̂悤�Ȋ����܂����B�A���~1mm�����炢�ō�낤�Ǝv�����̂ł����A0.5mm���̃A���~���������Ă��炸�A�d���Ȃ�����ō��n�߂��̂ł����A�͂��݂Ő��̂��y�`���ł����B

�@���~�͐^�~��ڎw�����̂ł����A�������ł��傤���B���̏������P���̑��ɉe������悤�ł��B

�@����ɔM�����A�勾���̎ʐ^���B��Y��܂����B |

|

|

|

������ |

|

|

|

|

|

�@�������J�b�g����K�v�͓��ɂȂ������̂ł����A�P�[�X�Ɏ��߂邽�߂ł��B�D��Ŏg���Ă���P�[�X�͌y���ď�v�ň����u�A�C���X�I�I���}�v��RV�{�b�N�X�ł��B���̓���73cm���ڕW�ł����B

�@�ȑO�̐ڊᕔ��t�@�C���_�[��̃p�e���߂��āA���F�ɂӂ��Ă��܂����B |

|

|

|

|

|

|

�g�ݗ��� |

|

|

|

|

|

|

�@�X�p�C�_�[�Ǝ��͂��܂��\�����Ƃ�Ă���悤�ł��BVC200L�Ŏg���Ă��銪���t�[�h�����܂��t�B�b�g���Ă��ꂻ���ł��B

�@�ڊᕔ�ɂ̓f�W�^���m�M�X���J�b�g���Ď��t���܂����B�������Ƃɂ��̃m�M�X�����Ă���ƌ��\�����������肻���ł����A�ŋߒʔ̂�1200�~�قǂŔ����Ă����ł���ˁB3�܂Ƃߔ��������Ă��������̂ł��B

�@�勾��������������̂͏��߂Ăł��傤���B

�@������͋����ی����ł��B�S�ł��~�������Ǝv�����̂ł����A���x���Ȃ��܂���ɂ͂����������������܂���B�����A�B�e���̓L���b�v�����Ă����Ȃ��ƌ�������܂��ˁB

|

|

|

�t�@�[�X�g���C�g |

|

|

|

|

|

�@08�N��6��7���͓܂�̓��������Ȃ��Ȃ��t�@�[�X�g���C�g�̋@�����܂���ł����B���̓����_�����������̂ł����A����������邱�Ƃ�M���Č얀�d�ɏo�������܂����B

�@�����܂Ŏ��Ԃ�����܂���ł����̂ŁA�E�̉摜15��6�������̎B�e�ɏI���܂����B

�@R200SS�Ə����R�}�R���N�^�[�Ƃ̎�ϓI�Ȕ�r�ł����A�������̑����]���ɂ����R�}���C�����Ă��܂��BF3.5���C��������邩�S�z�ł������A���ӂ܂ł܂��܂��̐��̑���`���Ă���܂��B

�@�܂��A���C�g�t���b�g�摜��R200SS�Ɣ�ׂĂ����Ȃ蕽�R�ł��B�Ȃ����낤�H

�@�ް�ް�����سюА��̃R�}�R���N�^�̗D��Ă���_��������܂���B

�܂��܂��A���ǂ̕K�v�ȂƂ���͂���܂����A�厖�Ɏg���Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

|

2008�N8�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|