|

|

|

|

|

|

|

![���˖]�����@200�����@F3.5�@PARKS�А��@Ver.4](logo2111111.gif) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�O�� |

|

|

|

|

|

�@����ł��̋�����4��ڂ̉����ɂȂ�܂����B���낻�뗎�������������̂ł����A�ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤���H

�@�Ë����͑f���炵���v�ł��B��{�I�ɂ̓j���[�g�����˂����̑f���������Ă���R�}���������܂��C���ł���ÂɕC�G���鐯������͂��ł��B����ɁA���������œ_������M8��ԏ_�A�L�̎�E�E�E�ו��܂ŕ\���������Ώۂ������ς��ł��BR200SS�������ł���700����W�O�O�����ɂ͖��͓I�ȑΏۂ������ς�����悤�Ɏv���܂��B�����AF4�ȉ��̖��邢F�l�ŎB�e�ł��邱�Ƃ��킽���̏����ł��B

�@����̉����͐V�����R�}�R���N�^�[���������ƁB��萸�x�̍���������ǂ����߂�悤�ɃZ�����������邱�Ƃ��傫�ȉ��Ǔ_�ł��B |

|

|

|

|

|

�ڊ�̂̉��� |

|

|

|

|

|

|

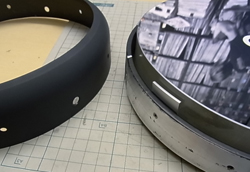

�@���̋�������������1�N�قǎg�p���Ă��܂������A���낢����_���o�Ă��܂����B

�@���̈���ڊᕔ�̐��x�ł��B

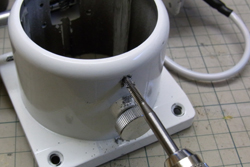

�@R200SS�p�̐ڊᕔ�͍\�����ȒP�ł����̂ł����A�h���[�`���[�u���X���[�Y�ɑ���o�����ƂƁA�m���ɌŒ肷�邱�Ƃ̗���������̂ł��B��������0.04mm�P�ʂŃs���g���o�����̂Ƀ��b�N�˂�����߂��邱�Ƃł��̐��x�����킵�Ă��܂����Ƃ����X����܂����B

�@����A�����v���X�`�b�N��2�_�ʼn������Ă��������̒�����������߁A���摜�̂˂����g���ĉ��������邱�Ƃɂ��܂����B |

|

|

|

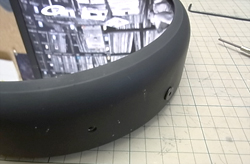

�@�h���[�`���[�u�Ƀe���V�����������Ă��钲���˂����O���AM6�̂˂�������܂��B�������2�_�Ƃ����̂˂���g�ݍ��݂܂��B

�@���̂����˂��ł����A��ɂ��Ă���{�[���͌��\���R�ɓ����Ă���܂��B���̋@�\���g���ăh���[�`���[�u���X���[�Y�ɓ��������Ƃ�������ł��B |

|

|

|

|

|

�@�e���V�����������Ă��锒���v���X�`�b�N�ɂ����������ă{�[�����o�Ă���悤�ɂ��܂��B�����v���X�`�b�N�̖�ڂ̓��b�N�����������̉������̖��������ɂȂ�܂��B

�@�E�̉摜�͓K���Ȉʒu��T���ă��b�N�i�b�g�������Ă����܂����B |

|

|

|

|

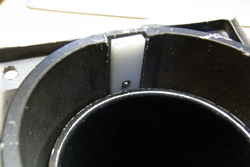

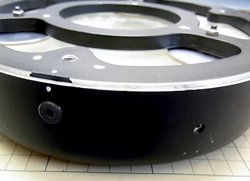

�@�����͂������ăX���[�Y�ɂȂ�܂������A�h���[�`���[�u�̓A���~�Ȃ̂ň��̂����������Ȃ�܂��B����A�v���X�`�b�N�̑���ɓS�ƃX�e�����X�ō��h���[�`���[�u�ɌŒ肵��������肢���悤�Ɏv���܂����B |

|

|

|

|

|

�ڊ����̕⋭ |

|

|

|

|

�@�u��������v�ɂ��肢�����ĂP.5�����̕⋭�������Ă��������܂����B�ȑO��3�~�����̃A���~�͂ŋ��݂Ȃ��珙�X�ɋȂ��܂��������Ȃ��ςł����B��������͐̂̐���@�̒E���@�̂悤�Ȃ��̂��Y��ɋȂ��Ă���܂��B

�@���ꂩ��A�Â̂Ƃ��Ɠ����悤�ɐڊ�̂̌Œ�˂��ׂ̗ɃZ�b�g�X�N�����[�˂������ꂼ��݂��Č������������₷���悤�ɂ��܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�R�}�R���N�^�[�̌��� |

|

|

|

|

|

|

�@�B�e���Ԃ�t-maru����ɖ����������čw�������������o�[�_�[�v���l�^���E���Ђ�RCC�T�ł��B

�܂��́A�����I

�@���ꂩ��o�b�N�t�H�[�J�X��91.5�����A�т����肷��قǒ����I

�@�I�t�A�L�����Ȃ����ɂ͂����̒������Y�݂ɂȂ肻���ł��B |

|

|

|

|

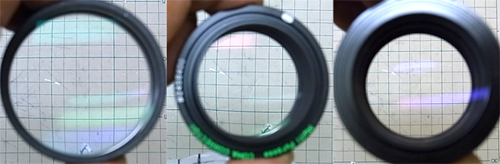

�@91.5�����Ƃ����o�b�N�t�H�[�J�X��.5�����܂Ŏw�肵�Ă���Ƃ������Ƃ͂��̃o�b�N�t�H�[�J�X�͂�����Əo���Ȃ��Ă͂����Ȃ��낤�ȁB

�茳�ɂ��郊���O�ނł܂��Ȃ�����

EF�}�E���g-T42���X-�I�X42�I�X�i�t���b�v�~���[�̕��i�j-���X42���X�i�t���b�v�~���[�̐ڊ�̐ؒf�j-RCC�T�ƁA���@�������Ȃ���Ȃ��܂����B

|

|

|

|

|

�@�����}�E���g�ɂ��Č���Ƃ�����Ƃ����]�����Ɍ����܂��ˁB

�@���̒������h���[�`���[�u��˂������������ɏo�Ă��܂��B����o���ʂ𑽂��͂������Ȃ��̂ł����A���ɐڊ��t���đË����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

������A

�@R200SS�R�}�R���N�^�[

�@�o�[�_�[MPCC

�@�o�[�_�[RCC�T

�@�����B�e�����̂��Ƃ����ƁBRCC�T�͕��Ⴊ�c�܂Ȃ��̂ł��B�O��2�͔ʃ����Y�̂悤�Ȏ��ӂ������c�ނ̂ł��B

�@�����Y�̒����͈ɒB�ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł����B |

|

|

|

|

|

�勾�Z���̉��� |

|

|

|

|

|

|

�@�勾�̑O�ʂ�3�̉������܂ŕێ������Ă��܂����A����~�`�̃}�X�N�ƌ��˂ăA���~�̐����Ȃׂ��g���Đ��삷�邱�Ƃ̂��܂����B

�܂��͍H������ǂ��܂����B�茳�ɂ�������p�̉~�`�̃z�[���\�[�͒��a10cm�܂ł������܂���B����ŃA�[���������{���g���g���Ă���ւ��܂����B |

|

|

|

�܂��A�z�[���\�[�̐���ɂ���J�����܂������A���̎����Ă���{�[���Ղ͏��^�̂��̂Ȃ̂ł��̒��a���͂܂�܂���B����Ŏd���Ȃ��d���n���h�h�����ł������܂킵�Ȃ������Ă������Ƃɂ��܂����B

�@�܂��A��鉹�͂��邳�����A������ۂ��Ƃ͓�����A�r�͂��邭�Ȃ邵�A���Ǐ��ꎞ�Ԃ̊i���������܂����B

�@��J�̂����������Ė����Ɍ����邱�Ƃ��ł��܂����B�ł��A��x�Ƃ������Ȃ���Ƃł��B |

|

|

|

|

|

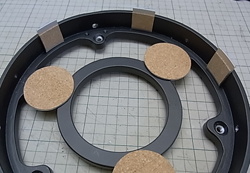

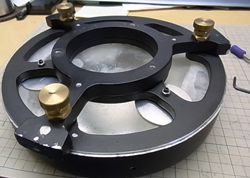

�@�勾�̃Z�������̍\�����i�ł��B

���P�@��𗘗p�����勾�̑O�ʂ̉�����

��2�@�勾�̃Z��

��3�@�Z���̎x����

��4�@�Z���̃J�o�[

�@���X�̎勾�Z���𗘗p���ĉ��������܂����B |

|

|

|

|

�@�勾���Z���Ɏ��߂���@�͎勾�c�����͑O�ʂ��ŌŒ肵�āA�w�ʂ���ʐ^�Ɏʂ��Ă���~�`�̃A���~�ɓ\�����R���N��3�_�x�������܂��B

�@���ʂ���͌���3mm�̃A���~���g����R��t�������̂����A�R���N��\�������̂𑤖ʂ���6�_�Ŏx�������܂��B

�@���ꂼ��̃R���N��\�����A���~�̒��S�ɂ̓h�����łւ��݂�t���Ă��܂��B���̉��݂Ƀ{�[���t���Z�b�g�X�N�����[�˂��ň������������܂��B |

|

|

|

|

|

�@��̑O�ʃJ�o�[�������Ă��܂��ƌォ�瑤�ʂ̈����������ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�J�o�[�������Ă��璲�����ł���悤�ɑ傫�߂̌��������Ă��܂��B�����A���̍\���̂��߁A���ʂ̒����˂��̃��b�N�i�b�g��݂��邱�Ƃ͂ł��܂���B |

|

|

|

|

|

|

|

�@��������͎勾�̈��������ɂȂ�܂��B���@�̓�180�Ɠ����v�̂ɂȂ�܂��B

�P�A��Z���J�o�[���Z���Ƃ�����ƌŒ肵�܂��B

�Q�A�t���ɂ��Ď勾�w�ʂ���ʼn��������݁A��Z���J�o�[�̑O�ʂɖ��������܂��B

�R�A�勾�w�ʂ�3�_�Z�b�g�X�N�����[�˂����y���˂�����ł����A�~�`�̃R���N�t���A���~���w�ʼn�]�����A��]�͂��邪�������o�Ȃ����x�Ń��b�N�i�b�g�������܂��B

�S�A���ʂ͑Ίp����ɂ˂����܂��ɓ�����������x�ɂ����2��J��Ԃ��܂��B

�@���o�ɗ���Ȃ��Ă͂����Ȃ���Ƃł����A�u�K�^�͏o�Ȃ����ǁA�������Ă��Ȃ��v�ƌ�������Œ��������܂��B

|

|

|

|

|

�@���������傫�������������͎̂勾�̒����@�\�ł��B�ȑO�͂Ђ��˂��Ɖ����˂����傫������Ă���A�܂��A�Z���̎x���ƃZ�����Q�����قǂ�����Ă��܂����B���̂悤�ȏ�Ԃ��ƎԂł̈ړ��̂��тɎ勾�������A���n�ł̌����������K�v�ł����B

�@�����˂��̓^�J�n�V�̔��˂ɗp�����Ă���e�q�˂��ƃ��b�N�i�b�g�̑g�ݍ��킹�ł��B�������������Ƃ��ɂ��肢���邵������ɍ���Ă��������܂����B�����A�����̂˂��������蒼�����Ƃɂ������ߐ��m�Ȉʒu���߂ɂ͂��Ȃ��J�����܂����B���̃Z���͊O�����B�������̐��x�����Ȃ�G�ł����B |

|

|

|

|

�@������łɔw�ʂ̃Z���J�o�[�ƃt�@�������t���܂����B

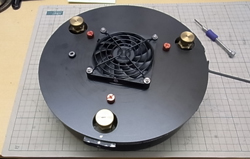

�@�ނ�3mm�̍������C���r�ł��B���������y�����A�d�̂�����Ƃ���ł͂Ȃ��̂œK�����Ǝv���܂����B

�@�t�@���̓p�\�R���p��8cm�̔��^�i980�~�j���w�����܂����B�d����������͂R�����o�Ă��܂����P�{�̓Z���T�[�p�ł��B����̏ꍇ�͐Ԃ�+�A����-�A����ؒf���܂����B�����A���ɂ���Ă̓Z���T�[�p�����F��������A+������������A���ꂳ��Ă��܂���m�F���K�v�ł��B |

|

|

|

�@�����A���Ȗ����ł����Ȃ��Ȃ��������悭�Ȃ��Ă��܂����B

�@����̉����ł܂��������Q�����قǐ�܂����B����Ō��̂Ƃ����Tcm�͋������Z���Ȃ��Ă��܂��܂����B����Ńs���g�͂��肬��o���Ԃł��B�ł��邾���h���[�`���[�u�̌J��o���ʂ����炷���߁A����̎x���̌Œ肷��˂������߂�Ƃ��͐T�d�Ɍv�Z�ƃe�X�g�����܂����B

�@�勾�̒����̓C�v�V�����Ƃ͈Ⴂ�������ɂ��Đe�˂������Ē�������̂��֗��ł��B(�C�v�V�����̏ꍇ�͉��Ɍ����Đe�˂��Łj

�@���߂āA�勾�����̐e�q�˂��͌Œ肪���łŏ��������Β��������₷���\���ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

RCC1�̒��� |

|

|

|

����������ɉ��g�����ăe�X�g�B�e�����܂������A���ӕ��͂Ƃ�ł��Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��BRCC1�̃o�b�N�t�H�[�J�XM42��91.5�����̊�l�ł͂��߂Ȃ��Ƃ�������܂����B�R�}���ߕ�C���ł��B�܂��AF�l��3.5�ł������l�ł͂��߂��Ǝv���Ă��܂������A���܂�ɂ��Ђǂ���ԂɋC��ł��Ă��܂��B

�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2012�N8�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|