|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

全体 |

|

|

|

|

|

中古で購入し、直焦点撮影をしやすいように改良をしてきたのですが、F3.5にしては光量が少ないように思い、今回主鏡の再メッキ、斜鏡の交換をすすめました。 |

|

|

|

|

|

主鏡の再メッキ |

|

|

|

|

|

|

再メッキを依頼したのはカワ○○光器です。

話には聞いていたのですが、仕上がりもよく、鏡の状態を便箋に手書きで詳しく書いてくれていました。

その内容の中に、メッキがのりにくいガラスの変質部分があるとありました。以前より1cm円ぐらいの大きさのメッキの変質部分がありましたが、撮影画像には影響がないでしょう。とのことでした。

とても信頼のできるメンテナンスをしていただきました。ありがとうございます。

この鏡も多分10年を越える年月がたっています。研磨もなく十分よみがえったと喜んで組み立てることにしました。 |

|

|

主鏡のセンターマーク |

|

|

|

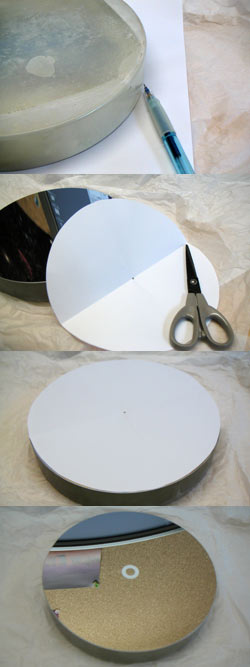

主鏡のセンターマークを皆さんはどのようにマーキングしているのでしょうか?この方法が利にかなっているか不明ですが、紹介します。

①まず、主鏡より大きな紙に主鏡を置き、鉛筆等で円を描きます。

②その描かれた円をはさみで切り抜きます。

③切る抜いた円を円周を揃えて4つに折ります。

④扇形になった角を少しだけ切り落とします。この開いた小さな穴がこの円の中心になります。

⑤後は、主鏡に重ねて軽く水性ペンで主鏡にマーキングをします。

⑥このマーキングした点を中心にドーナツ状のシールを張ります。このシールは「パンチ穴補強用」の大が適当な大きさだと思います。

余談ですが、F3.5という凹面鏡を見ていると、とても写っている像が歪み、頭がくらくらしてきます。

これからも、この明るい鏡筒をいかに効率よく焦点を結ぶようにするにか、難しいことがいっぱいありそうです。

|

|

|

|

主鏡の取り付け |

|

|

|

|

|

主鏡をセルに取り付けますが、3点で押さえるセルの真円精度と、筒の真円度と強度を信じて、3点のプラスチックねじを均等に締め、位置決めをしました。

最後にセルを鏡筒に固定する3点のねじ部分から主鏡の中心部までの距離を直定規とものさしで測りましたら、1mm以内の誤差でした。

もう少し精度の高い測り方を工夫しなくてはいけませんね。

押さえ金具はほどほどの圧をかけ固定し、爪を隠す環を付けました。

この環の効果は輝星の光条の間に爪の陰やウニのとげのような放射状の光を抑えてくれます。ただ、この内側の真円の精度や縁の滑らかさが影響をします。

この環を作るには、円形カッターで薄いアルミ板を切り抜き、ヤスリをかけましたが、まだまだ満足のいく形にはなっていません。 |

|

|

|

|

斜鏡の交換 |

|

|

|

|

|

もともとこの筒には63mmの斜鏡が付いていましたが、この斜鏡の鏡面もメッキの劣化が進み曇りを感じていました。

ということで、この機会に再メッキではなく、新品を購入することになりました。(再メッキよりも新品購入のほうが安いのです。)

ここで、悩んだことがあります。斜鏡を大きくしたら主鏡からの光るを十分に受けれるのですが、遮蔽率が上がってしまいます。これはニュートン反射鏡の宿命ですね。

また余談ですが、撮影仲間のR津さんは「斜鏡部にCMOSを貼ったら!」と、とんでもない発想を言うのです。確かに、シャッターの必要がなく電気的な信号のON/OFFで露出を決めれるのであれば、可能です。そうすれば、遮蔽率は大きく下がり、斜鏡の反射によるロスもなくなります。

まあ、それはさておき、できるだけケラレが少なく、遮蔽率の少ない斜鏡の大きさを決めました。

計算が正しいか分かりませんが、

斜鏡:63mm 繰り出し量:087mm 遮蔽率:32%

斜鏡:70mm 繰り出し量:110mm 遮蔽率:35%

この繰り出し量にピントを持ってくるとほぼケラレなく光を集められそうです。

しかし、ビクセンのR200SS用の接眼部は最小繰り出しにしても125mmほどあります。この点でも妥協しなくてはいけません。 |

|

|

|

斜鏡のセンターマーク |

|

|

|

|

|

|

最近、光軸調整をする際に一番悩む調整部分は斜鏡の前後位置からセンターを出すことでした。特に斜鏡をオフセットさせているとセンターマークがない場合、光軸調整はどんどんどつぼにはまっていきそうです。

これまた、正しいマークのうち方かどうか分かりませんが、参考までに。

①斜鏡の型を紙に取ります。

②切り抜きます。

③円周を合わせながら四つ折にします。(斜鏡の円とは違い、きちんと円周を合わせるのが難しいですよ。)

④折り目の角が斜鏡の中心部ですが、オフセットされるため光軸の中心ではありません。

今回、4mmをオフセットさせるため、左の写真の右下方向の4mmのところに穴を開けます。そこに、マジックでマークを打ちます。

|

|

|

|

この斜鏡ホルダーはカサ○で売られているプラスチック製です。

このホルダーの固定および調整方法は中心ねじが引きねじでその周り三方向で押して調整するタイプです。

Parksのホルダーは中心が球状のピポットの役目をし、周り三方向が引きねじになって固定します。

4ミリのオフセットをさせるために、以前に作成したように3mm厚のアルミ板を円形に切り、4mmをオフセットさせました。(Ver.1を参照してください。また、写真を撮るのを忘れていました。)

このタイプの斜鏡の調整はしやすい面が多いですね。

ただ一つ、最後に前後位置を決めてナットを締めて固定するときにせっかく決めた斜鏡位置が回転してしまいます。 |

|

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

今回、かなりくたびれていた鏡面を新しいものにして以前より集光量が増えたと思いますが、まだ口径200mmF3.5の主鏡の性能を引き出せていたいことも分かりました。どのぐらいでしょうか?約90%ほどしか活かされていないのでは。

今後の改良点としては、接眼部の中心をより主鏡から離し、ロープロフィールタイプの接眼部に交換して、画素面まで繰り出し量を110mmにするかということです。

たぶん、Ver.3でお伝えすることになると思います。 |

|

|

|

|

|

2009年6月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|