|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前書 |

|

|

|

|

Ver.2の改造の後書きに書いたように、斜鏡を充分有効に使っていないことを以前から把握していました。

計算によると、この筒の場合、筒から125mmの部分に画素面を持って来れることがベストのようです。

R200SSの接眼体の高さは55mm。カメラマウント部は15mm。フランジジバックが44mmの合計は114mmとなります。

ということはドローチューブの繰り出し量を10mm程度のところでピントが出るように調整することが、光量を一番増やすことになりそうです。

今回、接眼部の位置調整だけでは終わらず、スパイダーも作り替えることにしました。それも、kiriさんが依頼していたスパイダーの位置で作ろうと企てました。 |

|

|

|

|

|

スパイダーの製作 |

|

|

|

|

|

私には作ることが難しい部品をいつものようにしばたさんにお願いをして、作っていただきました。

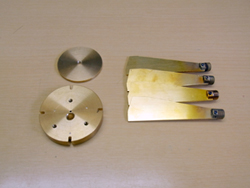

下の円盤は左:スパイダーの中心部分。 右:斜鏡の裏当部分 の部品になります。

今回のスパイダーは真鍮で作ろうと考えていたので、しばたさんがkiriさんに作った。部品と同じものを用意していただきました。

いや、綺麗な仕上がりです。 |

|

|

まずは、スパイダーの羽根部分を製作しました。ε180に似た形にしましたが、上部各10mmほどを平らにしています。これは、スパイダーの直交をはかるときに使いたいからです。

右の画像は鏡筒との接続部の加工です。

外周はM10、内周はM6のねじがきってくれています。

主鏡は20cm、筒内径は24cmと片側2cmの余裕しかないため、接続部は15mm以内に作りました。

調整できる量としては2~3mm程度です。 |

|

|

|

|

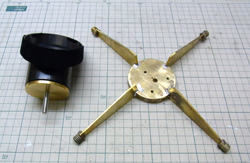

後の加工としては、斜鏡の裏当円盤の中央部にM6のねじ切りをしました。

それから、スパイダーの中央部の加工は

①オフセット5mmの位置を中心に斜鏡調整用のねじ穴3本の位置決めをしました。

ところが、オフセット量5mmとなると、斜鏡の調整ねじの奥1本に位置するところがスパイダーのかかり代に近すぎます。それで、奥2本という配列に変えることにしました。これ、調整に特に問題にならないと考えましたが、…。

②スパイダーをはめる溝きりですが、幅2mm、奥行き5mmとしたいところなのですが、きちんと垂直に手作業できることはできませんでした。少し余裕を作って、ろう付けのときに垂直を出そうと考えました。 |

|

|

|

ろう付けは左のようなはんだを使いました。柴田さんのアドバイスもあり、解ける温度が低いはんだが扱いやすいようです。今回の中央部が厚さ10mmの真鍮ですから、銅ろうや銀ろうでは温度を上げるのが大変です。ろう付けは |

|

|

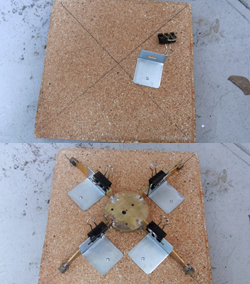

まず、ろう付けのために用意したものは

・煉瓦のようなブロックです。それに、綺麗にマジックで垂直な線を書きました。

・L型アングル結構重みのあるスチール製を4個とクリップ4個を用意しました。これは、下の写真のように重荷で、垂直になるようにするためです。

ろう付けの難しいところとして、中央部の円盤を温めると4か所同時に温度が上がってしまいます。そのため、1か所ずつろう付けをすることはできません。同時に4か所の位置決めをしなくてはいけないわけです。

この方法結構うまく位置決めができてろう付けをする事が出来ました。 |

|

|

|

|

左の写真はろう付けだけでは不安があるので、2mmの銅芯をスパイダー羽根を貫通するようにドリルで穴をあけ、通しました。抜けないようにろう付けもしています。 |

|

|

|

|

今回、艶消しスプレーとして、黒板用のスプレー黒を試してみることにしました。

まずはアルコールで脱脂をした後、プラサフを吹き、つや消し塗装をしました。 |

|

|

|

|

|

|

鏡筒環の製作 |

|

|

|

|

|

Parksの鏡筒はFRPなので、歪みを生じることがあります。今回、重くて、強いスパイダーの変更をしたために、締めつけると歪む恐れが出てきました。

それで、左のように厚さ3mm巾30mmのアルミ板を巻くことにしました。

厚さ3mmとなるとそう簡単には巻くことはできませんので、左の写真のようにアングルで引っ張って密着させました。

その接合部に当て板をしてボルトで止めました。

ちょっと不細工ですね。 |

|

|

スパイダーを鏡筒に接続する穴開けです。

これ、神経を使うんですよね。

位置を決める私の方法は

①今回、ドローチューブの中心にスパイダーを持ってくるので、まずは、ドローチューブの中心の位置に1つ穴を空けます。

②円周分を伸縮しないテープを貼り、マーキングします。

③そのテープをきちんと折って4等分します。

それをもう一度貼って、位置決めが完了です。

完璧なように思いますが、筒が真円であることが必要でしょうね。 |

|

|

|

|

|

|

組み立て調整 |

|

|

|

|

|

スパイダーの張り調整はなかなか難しくて、完璧に4本が垂直になるようには張れません。

方法としては

①一対角をとりあえず張る。

②テンションをかけていない隣り対の羽根に糸を張り、糸と羽根板が重なるように貼り直し調整をする。

③糸をテンションをかけている対の羽根板にかえ、糸から羽根が離れないようにテンションをかける。

④全てのねじにロックをかける。 |

|

|

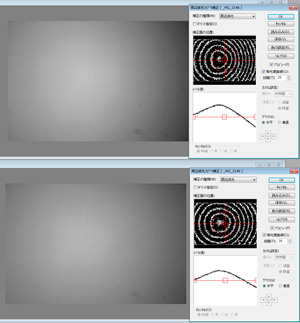

センターアイピースを使用して光軸調整をしました。

まずは、調整が必要だったのは斜鏡の送り出し量を同じにしているにもかかわらず、接眼部の中心に来ません。これは、接眼体を片側1mm浮かすことで対応しました。

完璧だろうと思ってフラット撮影をし、等光度曲線で確認をしましたら、右上のように若干斜鏡の前後に傾きがあり、主鏡に圧迫もあるようです。

斜鏡の傾きの原因は斜鏡のセンターマークの位置が2mm狂っていました。今回の場合、オフセット量を5mmにしていますので、センターマークは鏡面上で7mm動かさなくてはいけなかったのです。この修正により、斜鏡の送り出し量は3点ともほぼ同じ量で決めることができました。

主鏡の圧迫は主鏡の側面の支持ねじを緩め、主鏡調整の押し引きねじを緩めて確認をしました。

少し、まだ圧迫があるようですが、もう少しなじませて確認をしたいと思います。

しかし、主鏡の圧迫は微妙です。改めて分かりました。 |

|

|

|

|

|

|

後書 |

|

|

|

|

|

今回の改造は斜鏡の有効径を十分に使いきることが目的でおこないましたが、目的は十分に果たせたように思います。

また、F3.5というニュートンでは明るすぎる主鏡とコマコレクターの相性も悪くはないようです。でも、F3.5ともなると厳密な光軸修正が必要になります。

左の画像は主鏡の圧迫と光軸のわずかな狂いがある状態での撮影になってしまいました。恒星像は等光曲線と同じ形をしているし、下側にコマ収差らしきものが残っています。

この鏡筒も元の形でなくなってきていますが、再メッキをしたことにより、より本来の性能を発揮させたいと思っています。

今度は主鏡のセルを改造したいです。 |

|

|

|

2010年8月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|